সনাতন ধর্মাবলম্বীদের শারদীয় দুর্গাপূজার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

- প্রকাশিত: বুধবার, ১৯ নভেম্বর, ২০২৫

- ১২৬ বার পড়া হয়েছে

সাতক্ষীরা প্রতিনিধি : দেবী দুর্গাকে কেন্দ্র করে উৎযাপিত দুর্গাপূজা বা দুর্গোৎসব হল বাঙালি হিন্দু সমাজের প্রধান ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসব। আশ্বিন বা চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষে দুর্গাপূজা করা হয়। আশ্বিন মাসের দুর্গাপূজা শারদীয়া দুর্গাপূজা এবং চৈত্র মাসের দুর্গাপূজা বাসন্তী দুর্গাপূজা নামে পরিচিত। শারদীয়া দুর্গাপূজার জনপ্রিয়তা বেশি। বাসন্তী দুর্গাপূজা মূলত কয়েকটি পরিবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

দুর্গাপূজা ভারত, বাংলাদেশ ও নেপাল সহ ভারতীয় উপমহাদেশ ও বিশ্বের একাধিক রাষ্ট্রে পালিত হয়ে থাকে। তবে বাঙালি হিন্দু সমাজের প্রধান ধর্মীয় উৎসব হওয়ার দরুন ভারতের পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরা রাজ্যে দুর্গাপূজা বিশেষ জাঁকজমকের সঙ্গে পালিত হয়। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সংখ্যালঘু হিন্দু সমাজেও দুর্গাপূজা বিশেষ উৎসাহের সঙ্গে পালিত হয়। এমনকি চারতের অসম ও ওড়িশা রাজ্যেও দুর্গাপূজা মহাসমারোহে পালিত হয়ে থাকে। ভারতের অন্যান্য রাজ্যে প্রবাসী বাঙালি ও স্থানীয় জনসাধারণ নিজ নিজ প্রথামাফিক শারদীয়া দুর্গাপূজা ও নবরাত্রি উৎসব পালন করে। এমনকি পাশ্চাত্য দেশগুলিতে কর্মসূত্রে বসবাসরত বাঙালিরাও দুর্গাপূজা পালন করে থাকেন।

২০০৬ সালে গ্রেট ব্রিটেনের রাজধানী লন্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়ামের গ্রেট হলে “ভয়েসেস অফ বেঙ্গল” মরসুম নামে একটি সাংস্কৃতিক প্রদর্শনীর অঙ্গ হিসেবে স্থানীয় বাঙালি অভিবাসীরা ও জাদুঘর কর্তৃপক্ষ এক বিরাট দুর্গাপূজার আয়োজন করেছিলেন।

দূর্গা পূজা কবে, কখন, কোথায় প্রথম শুরু হয়েছিল তার জানা যায় না। ভারতের দ্রাবিড় সভ্যতায় মাতৃতান্ত্রিক দ্রাবিড় জাতির মধ্যে মাতৃদেবীর পূজার প্রচলন ছিল। সিন্ধু সভ্যতায় ( হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো সভ্যতা) দেবীমাতা, ত্রিমস্তক দেবতা, পশুপতি শিবের পূজার প্রচলন ছিল। দূর্গা শিবের অর্ধাঙ্গিনী সে হিসাবে অথবা দেবী মাতা হিসাবে পূজা হতে পারে। তবে কৃত্তিবাসের রামায়নে আছে, শ্রী রাম চন্দ্র কালিদহ সাগর থেকে ১০১ টি নীল পদ্ম সংগ্রহ করে সাগর কূলে বসে বসন্তকালে সীতা উদ্ধারের জন্য সর্বপ্রথম শক্তি তথা দুর্গোৎসবের (বাসন্তি পূজা বা অকাল বোধন) আয়োজন করেছিলেন। মারকেন্দীয়া পুরান (Markandeya Purana) মতে, চেদী রাজবংশের রাজা সুরাথা (Suratha) খ্রীষ্ঠের জন্মের ৩০০ বছর আগে কলিঙ্গে (বর্তমানে ওড়িষ্যা) Duseehera নামে দূর্গা পুজা প্রচলন করেছিল।

আজও নেপালে Duseehera বা Dashain নামেই পুজা হয়। যদিও প্রাচীন ওরিষ্যার সাথে নেপালের পূজার কোন যোগসূত্র আছে কিনা জানা নাই।

মধ্য যুগে বাংলা সাহিত্যে দূর্গা পূজার অস্তিত্ব পাওয়া যায়। ১১শ শতকে অভিনির্ণয়-এ, মৈথিলী কবি বিদ্যাপতির দূর্গাভক্তিতরঙ্গিনীতে দূর্গা বন্দনা পাওয়া যায়। বঙ্গে ১৪শ শতকে দুর্গা পূজার প্রচলন ছিল কিনা ভালভাবে জানা যায় না। ১৫১০ সালে কুচ বংশের রাজা বিশ্ব সিংহ কুচবিহারে দূর্গা পূজার আয়োজন করেছিলেন। ১৬১০ সালে কলকাতার বারিশার রায় চৌধুরী পরিবার প্রথম দূর্গা পূজার আয়োজন করেছিল বলে ধারণা করা হয়। আধুনিক দূর্গা পূজার প্রাথমিক ধাপ ১৮ম শতকে নানা বাদ্য যন্ত্র প্রয়োগে ব্যক্তিগত, বিশেষ করে জমিদার, বড় ব্যবসাযী, রাজদরবারের রাজ কর্মচারী পর্যায়ে প্রচলন ছিল। পাটনাতে ১৮০৯ সালের দূর্গা পূজার ওয়াটার কালার ছবির ডকুমেন্ট পাওয়া গেছে। ওরিষ্যার রামেশ্বরপুরে একই স্থানে ৪০০ শত বছর ধরে সম্রাট আকবরের আমল থেকে দূর্গা পূজা হয়ে আসছে। বার ইয়ার বা বারোয়ারী পূজা প্রথম হুগলীর গুপ্তিপাড়ার ১২ জন বন্ধু মিলে ১৭৬১ সালে আয়োজন করেছিল। সম্ভবত সেই থেকে বারোয়ারী পূজা শুরু। ১৯১০ সালে সনাতন ধর্মউৎসাহিনী সভা ভবানীপুরে বলরাম বসু ঘাট লেনে এবং একই জেলায় অন্যান্যরা রামধন মিত্র লেন, সিকদার বাগানে একই বছরে ঘটা করে প্রথম বারোয়ারী পুজার আয়োজন করে।

১৭১১ সালে অহম রাজ্যের রাজধানী রংপুরে শারদীয় পূজার নিমন্ত্রণ পেয়েছিলেন ত্রিপুরা রাজ্যের দূত রামেশ্বর নয়ালঙ্কার। নবাব সিরাজ-উদ-দ্দৌল্লার আক্রমনে কলকাতার একমাত্র চার্চ ধ্বংশ হবার পর সেখানে কোন উৎসব করা অবস্থা ছিল না। পলাশীর যুদ্ধে বিজয় লাভের জন্য ১৭৫৭ সালে কলকাতার শোভা বাজার রাজবাড়িতে রাজা নব কৃঞ্চদেব লর্ড ক্লাইভের সন্মানে দূর্গা পূজার মাধ্যমে বিজয় উৎসবের আযোজন করেছিলেন।

১৯২৬ সালে অতীন্দ্রনাথ বোস জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সবাইকে পূজা উৎসবে অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে দূর্গা পূজা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল (যেমন, কবি নজরুলের আনন্দময়ীর আগমনে কবিতা, বঙ্কিচন্দ্রের বন্দে মা তরম কবিতা, পরবর্তীতে ভারতের জাতীয় সংগীত…)। বৃটিশ বাংলায় এই পূজা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায়। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে দূর্গা স্বাধীনতার প্রতীক হিসাবে জাগ্রত হয়। বিংশ শতাব্দির প্রথমার্ধে এই পূজা ঐতিহ্যবাহী বারোয়ারী বা কমিউনিটি পূজা হিসাবে জনপ্রিয়তা লাভ করে। আর স্বাধীনতার পর এই পূজা পৃথিবীর অন্যতম প্রধান উৎসবের মর্যাদা পায়।

সরকারী বা জাতীয়ভাবে এই উৎসবকে দূর্গা পূজা বা দূর্গা উৎসব হিসাবে অভিহিত করা হয়। দক্ষিণ এশিয়ায় এটাকে শরৎ কালের বার্ষিক মহা উৎসব হিসাবে ধরা হয় বলে ইহাকে শারদীয় উৎসবও বলা হয়। কার্তিক মাসের ২য়দিন থেকে ৭ম দিন পর্যন্ত এই উৎসবকে মহালয়া, ষষ্ঠি, মহাসপ্তমী, মহাঅষ্টমী, মহানবমী ও দশমী নামে পালন করা হয়। অকালে বা অসময়ে দেবীর আগমন বা জাগরণ বলে বসন্তকালের এই উৎসবকে বাসন্তি পূজা বা অকালবোধনও বলা হয়।

দূর্গা পূজা ভারতে অসম, বিহার, ঝাড়খন্ড, উড়িষ্যা ও পশ্চিমবঙ্গে ব্যাপকভাবে উৎযাপন করা হয়। সেখানে ৫ দিনের ছুটি ঘোষণা করা হয়। পশ্চিম বঙ্গ ও ত্রিপুরায় (যেখানে বাঙ্গালী হিন্দুরা ব্যাপক সংখ্যায় বসবাস করে) সবচেয়ে বড় সামাজিক, সাংস্কৃতিক উৎসব হিসাবে ইহা পালিত হয়। এ ছাড়াও পূর্ব ভারতের বা বঙ্গেও কলকাতা, হুগলী, শিলিগুড়ি, কুচবিহার, লতাগুড়ি, বাহারাপুর, জলপাইগুড়ি এবং ভারতের অন্যান্য অঞ্চল যেমন, আসাম, বিহার, দিল্লী, উত্তর প্রদেশ, মহারাষ্ট্র, গোয়া, গুজরাট, পাঞ্জাব, কাশ্মীর, অন্ধ্র প্রদেশ, কর্ণাটক, তামিলনাড়–, কেরালায় ঘটা করে এই উৎসব পালন করা হয়। নেপালে ও ভুটানেও স্থানীয় রীতি-নীতি অনুসারে প্রধান উৎসব হিসাবে পালন করা হয়।

বাংলাদেশের ঢাকা, চট্রগ্রাম, খুলনা, সিলেট, রাজশাহী, সিলেট, রংপুর, বগুরা এবং অন্যান্য জেলায়ও ব্যাপক আয়োজনের মধ্য দিয়ে এই উৎসব পালন করা হয় এবং সরকারীভাবে এক দিনের এবং হিন্দুদের জন্য তিন দিনের ছুটি ঘোষনা করা হয়। বিদেশে যেমন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট, যুক্তরাজ্য, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, জামার্নী, নেদারল্যান্ড, ফ্রান্স, সিঙ্গাপুর, মরিশাস, ফিজি, টোবাকো, কুয়েত সহ বিশ্বের বহু দেশে অভিবাসী হিন্দুদের বা বাঙালী হিন্দুদের নানা সংগঠন এই উৎসব পালন করে থাকে। ২০০৬ সালে, মহা দূর্গা পূজা অনুষ্ঠান ব্রিটিশ মিউজিয়ামের গ্রেট কোর্টে অনুষ্টিত হয়েছিল । বঙ্গে এই পূজাকে শারদীয় পুজা, শারদোৎসব, মহা পূজা, মাযের পূজা, ভগবতী পূজা এবং বসন্তকালে বাসন্তী পুজা বা অকালবোধন হিসাবে উৎযাপন করা হয়। বিহার, আসাম, উড়িষ্যা, দিল্লী, মধ্যপ্রদেশ এ দূর্গা পূজা, মহারাষ্ট্র, গুজরাট,উত্তর প্রদেশ, পাঞ্জাব, কেরালায়, হিমাচল প্রদেশ, মহীশুর, তামিলনাড়, অন্ধ্র প্রদেশে এ পূজাকে নবরাত্রি পূজা বলা হয়।

বাংলাদেশের সাতক্ষীরার কলারোয়ার ১৮ শতকের মঠবাড়িয়ার নবরত্ন মন্দিরে (১৭৬৭) দূর্গা পূজা হত বলে লোকমুখে শোনা যায়। ঢাকেশ্বরী মন্দির চত্বরে আছে দুই ধরনের স্থাপত্যরীতি মন্দির। প্রাচীনতমটি পঞ্চরত্ন দেবী দূর্গার যা সংস্কারের ফলে মূল চেহারা হারিয়েছে। মন্দিরের প্রাচীন গঠনশৈলী বৌদ্ধ মন্দিরের মত। ধারনা করা হয়, দশম শতকে এখানে বেীদ্ধ মন্দির ছিল যা পরে সেন আমলে হিন্দু মন্দির হয়েছিল এবং ১১শ বা ১২শ শতক থেকে এখানে কালী পূজার সাথে দূর্গা পূজাও হত। ইতিহাসবিদ দানীর মতে, প্রায় সাড়ে পাঁচশো বছর আগে রমনায় কালী মন্দির নির্মিত হয়েছিল এবং এখানেও কালী পূজার সাথে দূর্গা পূজাও হতের।

সূত্রঃ ও পাক ভারতের ইতিহাস – বাঙালি হিন্দুদের সবচেয়ে বড় উৎসবের নাম দুর্গাপূজা। সাধারণত আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষের ষষ্ঠ দিন অর্থাৎ ষষ্ঠী থেকে দশম দিন পর্যন্ত পাঁচ দিন দুর্গোৎসব হয়। এই পাঁচটি দিন যথাক্রমে মহাষষ্ঠী, মহাসপ্তমী, মহাষ্টমী, মহানবমী ও বিজয়া দশমী নামে পরিচিত। ১৪ অক্টোবর মহালয়ার মাধ্যমে দুর্গা দেবীকে মর্ত্যলোকে আহ্বান জানানো হয়েছে। ২০ অক্টোবর ষষ্ঠী পূজায় দেবীর আমন্ত্রণ ও অধিবাসের মাধ্যমে শারদীয় দুর্গোৎসবের আনুষ্ঠানিকতা পেয়েছে। এরপর ২১ অক্টোবর সেপ্টেম্বর মহাসপ্তমী, ২২ অক্টোবর মহাষ্টমী, ২৩ অক্টোবর এবং ২৪ অক্টোবর বিজয়া দশমীর দিনে প্রতিমা বিসর্জনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হবে।

দেবীর দুর্গার শুরু কোথায়? দেবীর ইতিহাস কী? সেই প্রাচীন যুগে দেবী এল কোথা থেকে? এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাওয়া অত্যন্ত কঠিন। দেবী দুর্গার ঘটনা সবচেয়ে বিশদভাবে লেখা মার্কণ্ডেয় পুরাণের ‘দেবী-মাহাত্ম্যে’ (যাঁকে শ্রীশ্রী চণ্ডী বলা হয়)। অন্য সব পুরাণে দেবীকে পাওয়া যায় অন্যভাবে!

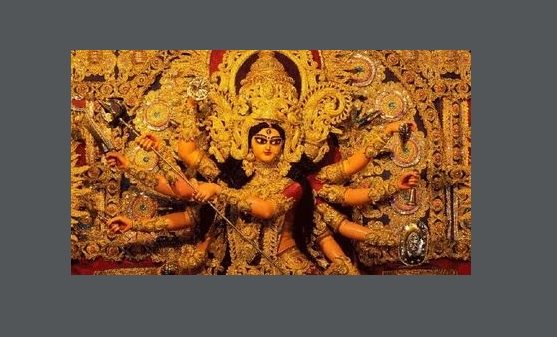

তবে দুর্গা নামটি শুনলেই আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে একটা দেবীপ্রতিমা। তাঁর দশ হাতে দশ রকম অস্ত্র, এক পা সিংহের পিঠে, এক পা অসুরের কাঁধে। তাঁকে ঘিরে থাকেন গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতী আর কার্তিক ঠাকুর। যাঁরা সেকেলে কেতায় ঠাকুর বানান, তাঁদের ঠাকুরের পেছনে চালচিত্রে আরও নানা রকম ঠাকুর দেবতার ছবিও আঁকা থাকে। আর যাঁরা আধুনিক, তাঁরা প্রতিমার মাথার ওপর একটি ক্যালেন্ডারের শিবঠাকুর ঝুলিয়ে রাখেন। মোটামুটি এই প্রতিমা বছরের পর বছর ধরে দেখে আমরা অভ্যস্ত।

বর্তমানে যে শারদীয় দুর্গোৎসব অনুষ্ঠিত হয়, এই উৎসবকে অনেকে রামায়ণে বর্ণিত দুর্গাপূজার রূপ বলে মনে করেন। মা দুর্গার অকালবোধন এবং এর রামায়ণ যোগ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক। অযোধ্যাপতি রাম ছিলেন ভগবান বিষ্ণুর সপ্তম অবতার। ১৪ বছর বনবাসকালে তাঁর স্ত্রী সীতাকে দৈত্যরাজ রাবণ অপহরণ করেন। রাবণের কবল থেকে সীতাকে মুক্ত করার জন্য রাম দৈত্যরাজা বধ করার সিদ্ধান্ত নেন। ভগবান রামচন্দ্র রাবণের প্রাণনাশে সাফল্য অর্জনের জন্য দেবী দুর্গার কৃপা কামনা করেন ও সে জন্য তিনি আদ্যাশক্তি দেবী দুর্গার আরাধনা করেন। ঐতিহ্যগতভাবে দেবী দুর্গা বসন্ত ঋতুতে পূজিত হতেন। কিন্তু যুদ্ধের কারণে রামচন্দ্র শরৎ ঋতুতে দেবীর আশীর্বাদ জন্য প্রার্থনা করেন। যদিও শরৎকাল দেব–দেবীদের ঘুমের সময় বলেই জ্ঞাত। কারণ, এ সময় দিন ছোট ও রাত বড় হয় এবং রাত সাধারণত রাক্ষস জাতির পরিচায়ক বলে গণ্য করা হয়।

প্রথা অনুযায়ী দেবী দুর্গার অষ্টমী বিহিত সন্ধিপূজায় ১০৮টি নীল পদ্মের প্রয়োজন হয়, কিন্তু অনেক চেষ্টার পরেও রামচন্দ্র শুধু ১০৭টি পদ্মের ব্যবস্থা করতে পেরেছিলেন। এ সময় নিরুপায় হয়ে তিনি ১০৮তম পদ্মস্বরূপ তাঁর নিজের চোখ উপড়ে নিতে উদ্যত হন। কথিত আছে যে পতিতপাবন রামের চোখকে নীল পদ্মের সঙ্গে তুলনা করা হতো বলে তাঁর অপর নাম ছিল ‘পদ্মলোচন’। যাহোক, মা দুর্গা রামের একনিষ্ঠতা দেখে খুশি হয়ে স্বয়ং রামের সামনে আবির্ভূত হন এবং দৈত্যরাজ রাবণকে যুদ্ধে পরাজিত করার জন্য রামচন্দ্রকে আশীর্বাদ করেন। মা দুর্গার এই অসময়ে আবাহন বাংলায় ‘অকালবোধন’ হিসেবে পরিচিত হয়। তারপর থেকেই শরৎকালে দেবী দুর্গার পূজা প্রচলিত হয়। শরৎকালীন দুর্গাপূজা শারদোৎসব নামে পরিচিত হয় এবং সমস্ত বাঙালি–অধ্যুষিত অঞ্চলে বৃহদাকারে পালিত হয়। বসন্তকালীন দুর্গাপূজা বাসন্তী পূজা নামে পরিচিত, যা ঐতিহ্যগতভাবে মূল দুর্গাপূজা হলেও শারদীয় দুর্গাপূজা উদ্যাপনের উন্মাদনায় তা প্রায় হারিয়ে গেছে।

যাহোক, আর্যরীতির সঙ্গে বাঙালির সৃজনশীলতা যুক্ত হয়ে দুর্গোৎসব বর্তমান রূপ ধারণ করেছে। আনন্দময়ী দুর্গতিনাশিনী মা দুর্গার আগমনবার্তায় বর্তমানে চরাচর আনন্দমুখর। আমরা দুর্গাপূজা বললেও আসলে এই পূজা মা দুর্গার একার নয়। সঙ্গে আরও অনেকেই আছেন। মা দুর্গা আসেন সবাইকে নিয়েই। ভালো-মন্দ, শত্রু-মিত্র, গাছ-প্রাণী সঙ্গে নিয়েই। চালচিত্রে শিব আছেন, তো পায়ের নিচে অসুর। কলাগাছ বউ তো প্যাঁচা, হাঁস, ইঁদুর, ময়ূরবাহন। হাসিকান্না, সুজন-দুর্জন, পশুপক্ষী-উদ্ভিদ সমাহারে আমাদের জীবনপথ চলাটাকেই সহজ করে চিনিয়ে দিতে চান এর।

পৌরাণিক কাহিনি থেকে দুর্গাপূজার শুরু। কিন্তু ক্রমে দুর্গা যেন আমাদের ঘরের মেয়ে হয়ে উঠেছে। সাধারণ মেয়ে, তবে দাপুটে। এই দাপুটে মেয়ের কত নাম! এক অঙ্গে বহুরূপ। এক রূপে বহু নামে চিহ্নিত আমাদের মা দুর্গা। শরৎ ঋতুতে আবাহন হয় বলে দেবীর আরেক নাম শারদীয়া। এ ছাড়া মহিষাসুরমর্দিনী, কাত্যায়নী, শিবানী, ভবানী, আদ্যাশক্তি, চণ্ডী, শতাক্ষী, দুর্গা, উমা, গৌরী, সতী, রুদ্রাণী, কল্যাণী, অম্বিকা, অদ্রিজা—এমন কত নাম আছে মায়ের। ঠিক নানি-দাদিরা যেমন আমাদের আদর করে একটা নামে ডাকে, মামার বাড়িতে আদিখ্যেতা করে অন্য নামে ডাকা হয়। আবার বাবার দেওয়া একটা নাম, মায়ের দেওয়া একটা নাম, স্কুলের জন্য একটা ভালো নাম। মা দুর্গারও তেমনি অনেক নাম। সে তো আমাদেরই ঘরের মেয়ে!

আমরা যদি চণ্ডীর দেবী নির্মাণের ব্যাখ্যা ধরি, নানা শক্তি সমন্বয়ে আজকের ভাষায় তিনি একটি বিশেষ কার্যসিদ্ধির উদ্দেশ্যে বানানো যন্ত্র, একজন নারীবেশী যুদ্ধাস্ত্র ছাড়া কিছু নন। অসুরের মধ্যে পুরুষের তথাকথিত নারীশরীরের লোভ সঞ্জাত করেছিলেন পৌরাণিকেরা।

তাই দুর্গা নামের যুদ্ধাস্ত্রটি স্ত্রীরূপে শোভিত, এক পুরুষকে প্রলোভন দেখাবে বলেই। যদিও আমাদের ঘরের মেয়ে বা লৌকিক দুর্গার সঙ্গে পৌরাণিক কাহিনির তেমন কোনো মিল নেই। লৌকিক দুর্গা আমাদের ঘরের মেয়ে, চলতি তথাকথিত মেয়েলি সব বৈশিষ্ট্য তাঁর অধিকার। মাকে যেমন একা হাতে অনেক কাজ করতে হয়, ঠিক যেমন মা দুর্গাকে দশ হাতে যুদ্ধ করতে হয়েছিল মহিষাসুর–বধের সময়।

সব দেবতা অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করেছিল মা দুর্গাকে। অনেকগুলো দৈত্য, দানব, অসুরকে তিনি মেরেছিলেন। আমরা শুধু মহিষাসুরের নামটাই জানি। রক্তবীজ, চণ্ড, মুণ্ড, শুম্ভ, নিশুম্ভ, ধূম্রলোচন, মধু, কৈটভ আর মহিষাসুর, মোট নয়জন অসুরকে মা দুর্গা বধ করেছিলেন। এই এক একজন দুষ্ট অসুর আসলে সমাজের খারাপ লোকেদের প্রতীক। ধরে নেওয়া যায়, এই অসুরদের একজন চোর, একজন ডাকাত, একজন মিথ্যাবাদী, একজন হিংসুটে, একজন মেয়েদের ওপর অত্যাচার করে, একজন অসৎ, একজন খুনি, একজন প্রতারক আর একজন নিষ্ঠুর লোক। এরা সবাই দুষ্ট আর সমাজের জন্য ক্ষতিকারক মানুষ। তাই বছরে একবার মা দুর্গাকে স্মরণ করে আমরা এসব অশুভ শক্তির বিনাশ করার চেষ্টা করি।

আমরা যেমন ঘর-সংসার, স্বামী–সন্তান, আত্মীয়–পরিজন ছাড়া কোনো কিছু চিন্তা করতে পারি না, আমরা দুর্গার ক্ষেত্রেও তা–ই দেখতে চেয়েছি। লৌকিক দুর্গা আমাদের মধ্যে দেখা দেন সপরিবার। বাঙালির আপন মনের মাধুরী মেশানো দুর্গা তার সন্তান কার্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতীকে নিয়ে কৈলাস থেকে হিমালয়ের ঘরে বাপের বাড়ি আসেন। বাঙালির ঘরে মেয়ে শ্বশুরবাড়ি থেকে বাপের বাড়ি আসার মতো আনন্দ। যেমন পরিবারে সবাই আপন, সে রকম জগজ্জননীর বিশ্বসংসারে আমরা শিক্ষিত, অশিক্ষিত, খেটে খাওয়া মানুষ, ব্যবসায়ী বৈশ্য, শাসনকর্তা—সবাই বিশ্বজননীর সন্তান—সরস্বতী, কার্তিক, লক্ষ্মী ও গণেশের মতো সবাই আপন। সন্তানদের কল্যাণের জন্য মা দুর্গা সর্বদাই উদ্গ্রীব। তাই ১০ দিক থেকে সন্তানদের রক্ষা করার জন্য তিনি ১০ হাতে ১০ অস্ত্র ধরেছেন।

তবে বাঙালি যেভাবে দুর্গাপূজাকে আত্মস্থ তথা জীবনের অঙ্গ হিসেবে গ্রহণ করেছে, তেমনভাবে আর কেই করতে পারেনি। মাতৃরূপে বা শক্তিরূপে মা দুর্গা যেমন বাঙালির অন্তরজুড়ে বিরাজ করছেন, তেমনি কন্যারূপে উমা বাঙালির সংসারে এক অভূতপূর্ব আবেগের সঞ্চার করেছে। কথিত আছে, গিরিরাজ হিমালয় ও তাঁর স্ত্রী মেনকা কন্যা উমা বা পার্বতীকে বিয়ের পর কৈলাসে শিবের ঘরে পাঠিয়েছিলেন।

বৎসারান্তরে সেই কন্যাকে দেখার জন্য মা মেনকার ব্যাকুল প্রার্থনা যেন প্রতিটি বাঙালি পরিবারের সর্বজনীন প্রার্থনায় পরিণত। ঘরের মেয়ে ঘরে আসবে—তাই বাঙালির ঘরে ঘরে দেখা দেয় আনন্দের শিহরণ। আমাদের এই দুঃখ-দৈন্যের ঘরে শ্বশুরবাড়ি থেকে মেয়ে আসবে মাত্র চার দিনের জন্য, তাই আর সব দুঃখ ভুলে ঘরে ঘরে আনন্দের পসরা সাজায়, নতুন জামাকাপড় পরে দুঃখকে বিদায় দিয়ে আনন্দময় হয়ে ওঠে বাংলার আকাশ-বাতাস। এভাবে একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানকে সামাজিক উৎসবে পরিণত করার ঘটনা পৃথিবীতে আর কোথাও পাওয়া যাবে না। মা দুর্গাকে বরণ করে নেওয়ার জন্য বাঙালির আগমনী সংগীত আমাদের জীবনপ্রবাহে মিশে যাওয়া এক অবিচ্ছেদ্য ধারা। এর তাৎপর্য হৃদয় দিয়ে, গভীর বোধ দিয়ে অনুভব করতে হয়।