সুন্দরবনের উপর বহুমাত্রিক আঘাত, বিপাকে প্রাণীকুল

- প্রকাশিত: বুধবার, ১৫ জানুয়ারি, ২০২৫

- ৬১ বার পড়া হয়েছে

সাতক্ষীরা প্রতিনিধি : বন, বনাঞ্চল যে নামেই বলি না কেন, এ শব্দের সঙ্গে আমরা যেমন পরিচিত তেমনি এর উপকারভোগীও আমরা সবাই। বন না থাকলে যেমন প্রাণিকূল বাঁচবে না, তেমনি বন না থাকলে মানুষকূলও বাঁচার সুযোগ নেই। ঠিক অনুরূপ মানুষ, প্রাণিকূলকে বাঁচাতে হলে বনকে টিকিয়ে রাখতেই হবে। আর সে বন বাঁচাতে সম্মিলিত পদক্ষেপ ছাড়া কোনো উপায় নেই।

মানুষের সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্য অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থানের পাশাপাশি প্রয়োজন সুষ্ঠু-সুন্দর পরিবেশ। পরিবেশ সুরক্ষায় বনের গুরুত্ব অপরিসীম। বনের বৃক্ষ আমাদের বেঁচে থাকার জন্য অক্সিজেন সরবরাহ করে, ছায়া, ফল ও ফুল দেয়। শুধু তাই নয়, উপকূলের রক্ষাকবজ হিসেবে ভূমিকা রাখছে বন। বন্যপ্রাণীদের খাবার ও আশ্রয় দেয়। বৃক্ষ ভূমিক্ষয় রোধ করে। ঝড়-জলোচ্ছ্বাস ও বজ্রপাত থেকে মানুষকে রক্ষা করে। কিন্তু বনের কি অবস্থা? কেউ কি দেখছে? কখনো কখনো মনে হয় বন দেখার মতো কেউ নেই; মনে হয় বন নিজেই কাঁদছে, যে বন মানুষ ও প্রাণিকূলের অস্তিত্ব ধরে রাখে আজ সেই বন নিজেরই অস্তিত্ব হারাতে বসেছে। বর্তমান বিশ্বে শিল্পায়নের ফলে বায়ুমণ্ডলে কার্বন নিঃসরণের পরিমাণ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। পৃথিবীর তাপমাত্রা বাড়ছে। ফলে ঝড়-জলোচ্ছ্বাসের সংখ্যা ও তীব্রতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। আইলা, সিডর ও মহাসেনের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগে চরম ক্ষতির শিকার হচ্ছে মানুষ। উপকূলের বনাঞ্চল ধ্বংসলিলায় মেতে উঠেছে, উপকূলের রক্ষাকবজ বন নিজের অস্তিত্ব খুঁজছে। জলবায়ু পরিবর্তনের এই প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে হলে বনভূমি সুরক্ষা, নতুন বন সৃজন, বসতবাড়ির আশপাশে, রাস্তার ধারে, বাঁধের দুইধারে, কল-কারখানা, স্কুল-কলেজ, অফিস-আদালতের অব্যবহৃত জায়গা, শহরাঞ্চলের বাড়ির ছাদ, বারান্দা ও বেলকোনিতে দেশীয় প্রজাতির বৃক্ষরোপণের কোনো বিকল্প নেই। বিকল্প নেই বনায়নের জন্য বিনিয়োগ বৃদ্ধির। কোনো দেশের পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য দেশটির মোট ভূমির ২৫ শতাংশে বনভূমি থাকা আবশ্যক। কিন্তু বাংলাদেশে সরকারি হিসাবে শতকরা ১৭ ভাগ জমিতে বনভূমি রয়েছে। আর বেসরকারি হিসেবে বনভূমির পরিমাণ আরো অনেক কম। বাংলাদেশের প্রধান বনভূমি সুন্দরবন দেশের মোট বনভূমির ৪৪ শতাংশ। বন বিভাগের একশ্রেণির অসাধু কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দুর্নীতি, স্থানীয় কতিপয় প্রভাবশালী বনদস্যুর লোভ-লালসার কারণে এসব সরকারি বনভূমি আজ হুমকির সম্মুখীন। জাতীয় সংসদে সাবেক পরিবেশ ও বনমন্ত্রী আনিসুল ইসলাম মাহমুদের পরিবেশিত এক তথ্য থেকে জানা যায়, দেশে মোট বনভূমির পরিমাণ ২৬ লাখ হেক্টর এবং এর মধ্যে ২ লাখ ৬৮ হাজার একর সরকারি বনভূমি বেদখলে রয়েছে। সরকারের তথ্যানুযায়ী উপকূলীয় বনায়নে অর্জিত সাফল্য হিসেবে বাংলাদেশ বিশ্বে সর্বপ্রথম সফল উপকূলীয় বনায়নকারী দেশ। উপকূলীয় জনগণের আরও অধিক সুরক্ষা প্রদানের জন্য বাংলাদেশ বন বিভাগ উপকূলীয় অঞ্চলে জেগে ওঠা নতুন চরে ১৯৬৬ সাল থেকে ম্যানগ্রোভ বনায়ন শুরু করে। বন বিভাগ কর্তৃক উপকূলীয় বনায়নের সফলতা প্রত্যক্ষ করে সরকার উপকূলীয় ১২ লাখ ৩৬ হাজার একর (প্রায় ৫ লাখ হেক্টর) এলাকা বনায়নের লক্ষ্যে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের কাছে হস্তান্তর ও বন আইনের ৪ ধারায় সংরক্ষিত ঘোষণা করে। বন বিভাগ ষাটের দশক থেকে উপকূলীয় অঞ্চলে জেগে ওঠা চরে বনায়ন শুরু করে। উপকূলীয় চরে বনায়ন প্রক্রিয়ায় বনজ সম্পদ সৃষ্টির পাশাপাশি উপকূলবাসীকে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে সুরক্ষা করছে এবং সাগর থেকে ভূমি জেগে ওঠাসহ দৃঢ়করণ প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে। জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে অভিযোজন এবং এর নেতিবাচক প্রভাব হ্রাসে ঘূর্ণিঝড় এবং জলোচ্ছ্বাস প্রতিরোধে সবুজ বেষ্টনী হিসেবে কাজ করে; সেই সঙ্গে দেশে কার্বন মজুত বৃদ্ধি পেয়েছে। উপকূলীয় বনায়ন বন্যপ্রাণীর অভয়াশ্রম ও মৎস্যসমূহের প্রজনন ক্ষেত্র তৈরি করেছে। ওই তথ্যে আরো বলা হচ্ছে, বনায়নের মাধ্যমে বঙ্গোপসাগর থেকে ১ হাজার ৬৮০ বর্গকিলোমিটার আয়তনের ভূমি দেশের মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। ? উপকূলীয় চরাঞ্চলে এ ধরে ২ হাজার ৫ শত ২১ বর্গ কিমি. চর বনায়ন করা হয়েছে, যা উপকূলবাসীকে ঝড়, জলোচ্ছ্বাস ও নদীভাঙনের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবল থেকে রক্ষা করে আসছে। অপরদিকে সামাজিক বনায়নে অর্জিত সাফল্য হিসেবে বাংলাদেশে সামাজিক বনায়ন গ্রামীণ জনপদে বন বিভাগ ১৯৬০ দশকের শুরুর দিকে বন সম্প্রসারণ কার্যক্রমের মাধ্যমে সর্বপ্রথম বনায়ন কর্মসূচি বনাঞ্চলের বাইরে জনগণের কাছে নিয়ে যায়। সরকার ২০০০ সালে সামাজিক বনায়ন কার্যক্রমকে ১৯২৭ সালের বন আইনে অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে আইনি কাঠামোতে নিয়ে আসে। সামাজিক বনায়নকে আরো শক্তিশালী করার জন্য সরকার ২০০৪ সালে সামাজিক বনায়ন বিধিমালা প্রবর্তন করে। যা আরো কার্যকর ও সুযোপযোগী করার লক্ষ্যে ২০১১ সাল পর্যন্ত সংশোধনী আনা হয়। সামাজিক বনায়ন কার্যক্রমের আওতায় ১৯৮১-১৯৮২ সাল হতে ২০২২-২৩ সাল পর্যন্ত অগ্রগতি হয়। সবশেষ বনকে টিকিয়ে রাখার জন্য বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন ২০১২ প্রণীত হয়। ওই আইনের ধারা ২(৩১) অনুসারে ‘সহ-ব্যবস্থাপনা’ রয়েছে। প্রতিদিন পত্রিকার পাতা খুললেই দেখা যায়, বন ধংসের লিলাখেলার খবর। অথচ বন রক্ষার জন্য কতই না আইন রয়েছে। কিন্তু হায় এতো কিছুর পরেও গুটি কয়েক প্রভাবশালীর কারণে বন দিন দিন বিলুপ্তির পথে। তাহলে কি সরকার, আইন, বন বিভাগ, প্রশাসনের চেয়েও শক্তিশালী তারা? অবশ্যই নয়? তাছাড়া বন রক্ষার্থে স্থানীয় সরকার, স্থানীয় প্রশাসনসহ ব্যবস্থাপনা কমিটি কি করছে?

এ মুহূর্তে একটি কথা না বললেই নয়, দেশে বনাঞ্চল রক্ষার জন্য বন আইন রয়েছে, বন বিভাগ রয়েছে, কিন্তু তা বনের তুলনায় একেবারেই নগণ্য। অন্যদিকে নৌরক্ষার জন্য নৌবাহিনী এবং নৌপুলিশ রয়েছে।

সুন্দরবনের জন্ম, বিকাশ ও বিপন্নতা: ইতিহাস ও বাস্তবতার সন্ধিক্ষণে।

:দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলেরবিশ্বের সর্ববৃহৎ ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল মৎস্যভান্ডার নামে খ্যাত বিশ্ব ঐতিহ্য সুন্দরবনে “বঙ্গদেশের দক্ষিণ সীমায় অবস্থিত সমুদ্র কুলবর্তী জঙ্গলাকীর্ণ ভূ-ভাগকে সুন্দরবন বলে। নিম্নবঙ্গে যেখানে গঙ্গা বহু শাখা বিস্তার করিয়া, সাগরে আত্মবিসর্জন করিয়াছেন, প্রাচীন সমতটের দক্ষিণাংশে অবস্থিত সেই লবণাক্ত পললময় অসংখ্য বৃক্ষ-গুল্ম সমাচ্ছাদিত শ্বাপদ-সঙ্কুল চরভাগ সুন্দরবন বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হয়। ইহা পশ্চিমে ভাগিরথীর মোহনা হইতে পূর্বে মেঘনা মোহনা পর্যন্ত বিস্তৃত। কেহ কেহ মেঘনার মোহনারও পূর্বে অর্থাৎ নোয়াখালী চট্টগ্রাম প্রভৃতি জেলায় এবং হাতিয়া, সন্দীপ প্রভৃতি দ্বিপের দক্ষিণভাগে অবস্থিত বনভাগকেও সুন্দরবনের অন্তর্গত মনে করেন। প্রকৃত পক্ষে গঙ্গা ও মেঘনার অন্তর্বতী ভূ-ভাগই সুন্দরবন। ইহা বর্তমান কালে চব্বিশ পরগনা, খুলনা এবং বাখরগঞ্জ এই তিনটি জেলার অন্তর্গত এবং এই তিনটি জেলার যে অংশ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের স্বত্বাধীন, তাহার দক্ষিণভাগে অবস্থিত।”

—

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার বহুমুখী উন্নয়নের ফলে মানুষ বর্তমানে অসীম শক্তির অধিকারী হয়েছে। তাই প্রকৃতিকে মানুষ যথেচ্ছ ব্যবহার করতে পারছে। মানব জাতি এমন এক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত সভ্যতা সৃষ্টি করেছে যা প্রকৃতির উপর অতিমাত্রায় চাপ সৃষ্টি করেছে। বিঘ্নিত হয়েছে প্রতিবেশগত বিধিব্যবস্থা। প্রাকৃতিক যেসব সমীকরণ নিয়ম-কানুনের মধ্য দিয়ে বিশ্বজগত বিকশিত হচ্ছিল তাকে জোর করে মানুষ নিজের নিয়ন্ত্রণে এনে ওইসব নিয়ম-কানুনের বিরুদ্ধ কর্মকাণ্ড পরিচালনা করার ফলে বিশ্ব প্রকৃতির ভারসাম্য বিনষ্ট হচ্ছে। প্রতিবেশ মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। বন-বনানী, তার সৃষ্ট নানান বৃক্ষরাজি, লতা-গুল্ম, কীট পতঙ্গ, বনরাজির জলাভূমি এবং তার মধ্যে জাত মৎস্যকুল, অন্যান্য জলজপ্রাণী সবকিছুর প্রতি মানুষের স্বেচ্ছাচারী আচরণ প্রকৃতির লক্ষ-কোটি বছরের নিয়মবিধিকে পাল্টে দিয়েছে। এই সব অপরিণামদর্শী ক্রিয়াকর্মের পরোক্ষ ফল হিসেবে সৃষ্টি হচ্ছে পরিবেশের মহাসংকট। ভাঙন চলছে বর্তমান জীবমন্ডলে। মানবজাতি এর ভয়াবহ কুফল ইতিমধ্যে প্রত্যক্ষ করতে শুরু করেছে। প্রশ্ন হল প্রতিবেশ-পরিবেশগত এই সংকট সমাধানের মূল চাবিকাঠি কোথায়? এক পক্ষ বলছেন এই সংকট থেকে পরিত্রাণ পাওয়া কঠিন। আবার কেউ কেউ বলছেন দূষণের মাত্রা রোধ করে এ সমস্যার মীমাংসা করা যাবে।

বিষয়টিকে শুধু বস্তুগতভাবে মীমাংসা করা যাবে না, আংশিক দিক দিয়ে সমাধানের চেষ্টা করলেও কাজ হবে না। এ বিষয়ের মীমাংসার ক্ষেত্রে দার্শনিক দৃষ্টিকোণ স্থির করতে হবে। কী সেই দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি? সে দৃষ্টিভঙ্গি হল, এই গ্রহের অধিবাসী সকল প্রাণী-জীবকুল বিশেষ করে মানবজাতির জীবনধারা ও কর্মকাণ্ডের সামাজিক পুনর্গঠন এবং মানব সমাজের যুথবদ্ধতা, পরিকল্পিত উন্নয়ন এবং মানুষ ও অন্যান্য জীব ও প্রাণীকুলের সামঞ্জস্যপূর্ণ জীবনপদ্ধতি এবং প্রকৃতির প্রতি যথাযথ আচরণ। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে সংকট মীমাংসার পদ্ধতি গ্রহণ করলে মানব সমাজের ক্ষুদ্রাংশ কর্তৃক বৃহদাংশের শোষণ রহিত হবে এবং প্রতিষ্ঠিত হবে প্রকৃতির সাথে সুসামঞ্জস্যপূর্ণ এক সুখকর সমাজব্যবস্থা। এই দার্শনিক-বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রেক্ষিতে জগতকে গড়ে তোলার কর্মসূচী গ্রহণ ছাড়া ভিন্ন কোন উপায় নাই।

এখন দেখা যাক বর্তমানে যে সংকটে আমরা পড়েছি এর কারণগুলি কী কী? একথা সত্য যে মানবজাতির সভ্যতার উষালগ্নে তার যে বিকাশ (মানবজাতি – সমাজ ও প্রকৃতির) তা ছিল প্রকৃতির সাথে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সদ্ভাবযুক্ত, সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং প্রতিবেশবান্ধব। সে ক্ষেত্রে বলা যায় মানবজাতির প্রাথমিক যেসব সামাজিক, বৈষয়িক, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ছিল তা সবই প্রকৃতি তাদের শিখিয়েছিল, এমনকি প্রকৃতি তাদের পথ দেখিয়েছিল। কিন্তু আজ বিকশিত মানবসমাজ তার বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত উন্নতির মধ্য দিয়ে প্রকৃতিকে শুধু নিয়ন্ত্রণই নয় বরং তাকে রূপান্তর করার পদক্ষেপ নিচ্ছে। সাধারণভাবে বলা যায় মানবজাতি তার সীমা লঙ্ঘন করছে প্রকৃতির সাথে সম্পর্ক রক্ষার ক্ষেত্রে। প্রকৃতির দ্রব্য সামগ্রীর যথেচ্ছ ব্যবহার এবং সেসব কিছুকে ইচ্ছামত রূপান্তর এক ভয়ংকর পরিণতির দিকে নিতে চলেছে এই পৃথিবী নামক গ্রহটিকে। আর এসব কিছু করছে মানবজাতির কতিপয় অংশ। অল্পসংখ্যক মানুষের হাতে সীমাহীন সম্পদ ও ক্ষমতা লাভের জন্য, আরো অধিক মুনাফা লাভের জন্য, আরো বেশি উৎপাদনের জন্য আরো বেশি শোষণ করার জন্য ওই কতিপয় মানুষ প্রকৃতি বিরোধী সকল কুকর্ম করছে। বিশ্বজনীন সুপরামর্শ, বিজ্ঞজনের মতামত, আপামর মানুষের বিদ্রোহ-বিক্ষোভ কোন কিছুই তাদের এই দুষ্কর্ম থেকে বিরত করতে পারছে না।

আজ মানবজাতির ভবিষ্যৎ ও অস্তিত্ব রক্ষার ক্ষেত্রে আমাদের বুঝতে হবে এবম্বিধ কর্মকাণ্ড ক্রমাগত চালিয়ে গেলে প্রাকৃতিক পরিবর্তনের ফলে জীবমন্ডলের শুধু মানবজাতির আলাদাভাবে ক্ষতি হবে না, ক্ষতি হবে সমগ্র জীবকুলের। ধ্বংস হবে মানবসমাজ। এই পৃথিবীতে আজ মানুষের সার্বিক কর্মকাণ্ড যেসব নেতিবাচক ফল প্রসব করছে তাতে প্রকৃতি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে যে, এই মানবসমাজ বাস্তবিকপক্ষে প্রকৃতিরই সামাজিক রূপ। এখানে সীমাহীন হস্তক্ষেপ বাঞ্ছনীয় নয়।

প্রকৃতির সাথে মানবজাতি, জীবমন্ডল, প্রতিবেশ, সমাজব্যবস্থা এবং এর সকল নেতিবাচক ক্রিয়াকর্ম যেভাবে মানবজাতিকে ক্রমাগত ধ্বংসের দিকে নিয়ে চলেছে ঠিক তেমনি বাংলাদেশের শাসক-শোষক শ্রেণীর অপরিণামদর্শী কর্মকাণ্ডের ফলে আমাদের অস্তিত্বের চিহ্ন ফলক সুন্দরবনের মহাক্ষতি সাধন করে চলেছে। একে একে এসব বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করব।

দুই

প্রাণ-প্রকৃতি ও জীববৈচিত্রের অপূর্ব সমাহারে সমৃদ্ধ সুন্দরবনের নামকরণ নিয়ে নানা মতভেদ রয়েছে। সুন্দরবনে সুন্দরীগাছ নামে একপ্রকার গাছের নামানুসারে এই বনের নাম হয়েছে সুন্দরবন। এই গাছের কাঠের রং লাল বর্ণ; তাই সুন্দর এবং সেই কারণে এই বনের নাম সুন্দরবন। অন্য এক পক্ষ বলেন, এটি সমুদ্রের বন। সমুদ্রকে সাধারণ মানুষ সমুন্দুর বলে থাকে। তাই এটা সমুন্দুরবন; তার অপভ্রংশ সুন্দরবন। বরিশালের ইতিহাস লেখক ব্রিটিশ পণ্ডিত মি. বিভারিজ অনুমান করেন যে, বাখেরগঞ্জ জেলার সুগন্ধা নদীর নামের থেকে সুন্দরবন নাম এসেছে। এককালে বাখেরগঞ্জে সুগন্ধা নামে একটি প্রবল নদী প্রবাহিত ছিল। এই নদীতীরে সনাতন ধর্মের একটি পিঠস্থান আছে। হিন্দু সম্প্রদায়ের বিশ্বাস সতী পার্বতী তাঁর পিতার মুখে পতিনিন্দা সইতে না পেরে আত্মহত্যা করেছিলেন। তখন তাঁর স্বামী শিব সতীকে স্কন্ধে করে নৃত্য করতে থাকলে সতী পার্বতীর দেহ ছিন্নভিন্ন হয়। ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে তাঁর দেহখণ্ড পড়ে এবং সেই স্থানগুলোকে পিঠস্থান বলে। এই ওই স্থানগুলি হিন্দুদের কাছে অতি পবিত্র তীর্থস্থান বলে বিবেচিত। সতীদেহের নাক এই সুগন্ধা নদী তীরে পড়েছিল। সেই থেকে নদীর নাম সুগন্ধা এবং সুগন্ধা নদীতীরের বনভাগ সুগন্ধার বন বা সুন্দরবন বলে পরিচিতি পায়। অন্য এক পক্ষ বলতে চান যে, পূর্বে বাখেরগঞ্জ জেলা চন্দ্রদ্বীপ রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। চন্দ্রদ্বীপ রাজ্যের বনভাগকে চন্দ্রদ্বীপবন বলত। ওই চন্দ্রদ্বীপবন থেকে এর নাম সুন্দরবন হয়েছে। আবার এক পক্ষ চন্দ্রভন্ড নামে এক বন্যজাতির নামের সাথে সুন্দরবনের নামের সাদৃশ্য অনুমান করেছেন। এই জাতির কথা বাখেরগঞ্জে ইদিলপুরে প্রাপ্ত তাম্রশাসনে উল্লেখ রয়েছে।

যত আলোচনা এবং মতামত থাকুক না কেন সুন্দরী গাছ, সিন্দুর কাঠ বা সুন্দরী কাঠ যেহেতু সারা জঙ্গল জুড়ে ছড়িয়ে আছে, তাই সুন্দরী গাছের থেকেই সুন্দরবনের নামের উৎপত্তি বলে আমরা ধরে নিতে পারি। এই সুন্দরী গাছ অজস্র পরিমাণে উৎপন্ন হয় সুন্দরবনে। এটি সুন্দরবনের প্রধান, স্থায়ী, সর্বব্যাপী বিস্তৃত এবং অতিপ্রয়োজনীয় ও মূল্যবান কাঠও বটে। এই গাছগুলিতে অধিক ডালপালা হয় না, কাঠ অত্যন্ত শক্ত ও ভারী, অনেক লম্বা হয়, যাবতীয় সরঞ্জামাদি, নৌকা, লঞ্চসহ বহুবিধ কাজ করা হয়। সে কারণে সুন্দরী কাঠকে সুন্দরবনের রাজা বলা যেতে পারে। সুতরাং এর নামানুসারেই সুন্দরবনের নামকরণ হয়েছে একথা নির্দ্বিধায় মেনে নেয়া চলে।

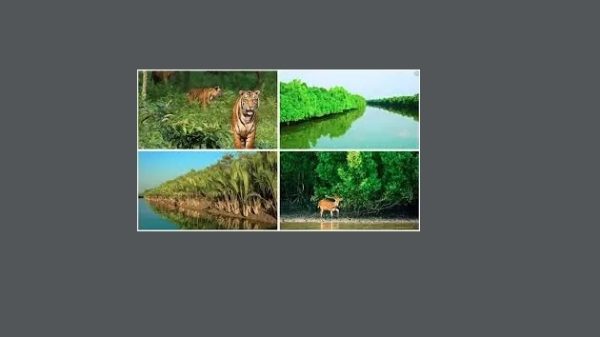

এ প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে, সুন্দরবনকে ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল বলা হয়। এটি পৃথিবীর সর্ববৃহৎ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ ম্যানগ্রোভ বন। এই স্থানে দিনে ৪ বার জোয়ারভাটার টান হয়। সমুদ্রের লোনা জলরাশি ২ বার ভিতরে ঢুকে অঞ্চল ভাসিয়ে দেয়, আবার ২ বার সব জল টেনে নিয়ে ভূখণ্ড শুকিয়ে ফেলে। সমুদ্রের লবণ জলের প্রতিদিন এই আসা-যাওয়ার মধ্যে জন্ম নেয়, টিকে থাকে এবং বিকশিত হয় যে বন তাকে বলে ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট বা ম্যানগ্রোভ বন। সম্পূর্ণ প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট অপার সৌন্দর্যমন্ডিত, অগাধ জীববৈচিত্র্যে সম্ভারে পরিপূর্ণ হাজারো প্রজাতির প্রাণীকুল ও বৃক্ষরাজি সুশোভিত পৃথিবীর একক বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট এই সুন্দরবনের রয়েছে এক সুপ্রাচীন ইতিহাস।

সুন্দরবনের সন্নিকটবর্তী বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল একদা ভাটি প্রদেশ নামে পরিচিত ছিল। নদীমাতৃক বাংলাদেশের সকল নদীগুলোই দক্ষিণগামী। কারণ এর অধিকাংশ নদী উত্তরের হিমালয় থেকে জন্ম নিয়ে দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে। একসময়ে এই ভাটির দেশে ১২ জন রাজার প্রাধান্য ছিল বলে পুরো বাংলাদেশটাকেই ‘বারভাটি বাঙ্গালা’ নামে ডাকা হত।

এটি পৃথিবীর সর্ববৃহৎ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ ম্যানগ্রোভ বন। এই স্থানে দিনে ৪ বার জোয়ারভাটার টান হয়। সমুদ্রের লোনা জলরাশি ২ বার ভিতরে ঢুকে অঞ্চল ভাসিয়ে দেয়, আবার ২ বার সব জল টেনে নিয়ে ভূখণ্ড শুকিয়ে ফেলে। সমুদ্রের লবণ জলের প্রতিদিন এই আসা-যাওয়ার মধ্যে জন্ম নেয়, টিকে থাকে এবং বিকশিত হয় যে বন তাকে বলে ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট বা ম্যানগ্রোভ বন। সম্পূর্ণ প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট অপার সৌন্দর্যমন্ডিত, অগাধ জীববৈচিত্র্যে সম্ভারে পরিপূর্ণ হাজারো প্রজাতির প্রাণীকুল ও বৃক্ষরাজি সুশোভিত পৃথিবীর একক বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট এই সুন্দরবনের রয়েছে এক সুপ্রাচীন ইতিহাস।

স্রোতস্বিনী গঙ্গা বহু শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে যেখানে সমুদ্রে পতিত হয়েছে সেই স্থানের বেলাভূমির উপরিভাগ জঙ্গলাকীর্ণ হয়ে ক্রমান্বয়ে সুন্দরবনের সৃষ্টি হয়েছে। পুরাকালে গঙ্গা যেখানে সমুদ্রে পতিত হয়েছিল সেই স্থান থেকে বর্তমানের গঙ্গাসঙ্গম শত শত কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। গঙ্গা হিমালয় হতে অধিক পরিমাণে গৈরিক মাটি বহন করে সাগরে আনে। এই গিরিমাটি এবং পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলোর ভগ্ন এবং ক্ষয়িত মাটির সংমিশ্রণে পলিমাটির সৃষ্টি হয়। প্রথমে এই পলিমাটির দ্বারা বেলাতটের সৃষ্টি হয় এবং প্রথমে দ্বিপাকারে এবং পরে তা জঙ্গলাকীর্ণ হয়ে বনাঞ্চলে পরিণত হয়। গঙ্গাবাহিত পলিমাটি এবং সুস্বাদু ও সুমিষ্ট জলরাশির সাথে সমুদ্রের লবণ জলের সংমিশ্রণে এক বিশেষ ধরনের জল উৎপন্ন হয়। ওই পলিমাটি এবং ওই বিশেষ ধরনের জলের দ্বারা কতকগুলি বিশেষ বিশেষ লতাগুল্ম ও বৃক্ষরাজি জন্ম নেয়। এটা সুন্দরবনের এক বিরল বিশেষত্ব যা পৃথিবীর আর কোথাও দৃষ্টিগোচর হয় না।

সুন্দরবন সত্যিই অতি সুন্দর। কিন্তু এই বনে ফলজ বৃক্ষ নেই বললেই চলে। যা দুএকটি দেখা যায় তার ফল মানবকুলের অভক্ষ্য, তা কেবল পাখ-পাখালি এবং বানরের খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত। এ বনে স্নিগ্ধছায়া বহুবিস্তৃত বট-অশ্বত্থ নাই। সুন্দরবনের সকল গাছপালাই দীর্ঘকায়। কারণ এত ঘন, নিবিড় বন বিধায় সূর্য কিরণ প্রত্যাশী সবাইকে মাথা উঁচু করে উপরের দিকে উঠতে হয়। তাই তাকে লম্বা হতে হয়। এই বনে কোন ফুলগাছ হয় না। যা সামান্য আছে তার ফুল সুগন্ধী হলেও মানুষের প্রয়োজনে লাগে না। কারণ এই বন এতোটাই শ্বাপদসংকুল, এতটাই কর্দমাক্ত, এতটাই কন্টকাকীর্ণ, এতটাই বিপদজনক যে সেই সবকিছুর কাছে মানুষ পৌঁছাতে পারে না। তারপরও সুন্দরবন বড়ই সুন্দর। এর বন্য প্রকৃতির বন্য শোভা, এর নদ-নদীগুলোর কুলুকুলু জলধ্বনি, এর পাখিদের কলকাকলি, চঞ্চলা হরিণীর অবাধ বিচরণ, সর্বোপরি রয়েল বেঙ্গল টাইগারের ডোরাকাটা রূপ সত্যি সুন্দরবনকে সৌন্দর্যে গৌরবান্বিত করেছে।

সুন্দরবনের প্রাচীনত্ব নিরুপণ এখনো যথাযথভাবে সম্ভব হয়নি। তবে বঙ্গ সমতটের সর্বত্রই যে একদা সুন্দরবন ছিল তা নানা কারণে অনুমান করা যায়। গঙ্গা মোহনা ক্রমাগত ভূ-গঠন করে করে দক্ষিণে সরে গেছে। সাথে সাথে সুন্দরবনও দক্ষিণে সরেছে এবং উত্তরাঞ্চল চাষাবাদী এলাকায় পরিণত হয়েছে। দেখা গেছে খুলনা শহরের নিকটে পুকুর খনন করে যে সব সিন্দুর গাছের গুঁড়ি পাওয়া গেছে ঠিক সেই ধরনের সিন্দুর গুঁড়ি পাওয়া গেছে কলকাতার সন্নিকটে শিয়ালদহ স্টেশনের নিকট পুকুর খনন করে। এ থেকে প্রমাণ হয় যে, এই সমতটের সর্বত্রই সম্ভবত সুন্দরবন ছিল। সুসাহিত্যিক প্রমথনাথ বিশি তাঁর ‘কেরি সাহেবের মুন্সি’ উপন্যাসে কলকাতার অতি সন্নিকটে গভীর বনের বর্ণনা দিয়েছেন। অনুমান হয় যে ওটাও তখন সুন্দরবনেরই অংশীভূত ছিল।

খুলনা শহরের নিকটে পুকুর খনন করে যে সব সিন্দুর গাছের গুঁড়ি পাওয়া গেছে ঠিক সেই ধরনের সিন্দুর গুঁড়ি পাওয়া গেছে কলকাতার সন্নিকটে শিয়ালদহ স্টেশনের নিকট পুকুর খনন করে। এ থেকে প্রমাণ হয় যে, এই সমতটের সর্বত্রই সম্ভবত সুন্দরবন ছিল। সুসাহিত্যিক প্রমথনাথ বিশি তাঁর ‘কেরি সাহেবের মুন্সি’ উপন্যাসে কলকাতার অতি সন্নিকটে গভীর বনের বর্ণনা দিয়েছেন। অনুমান হয় যে ওটাও তখন সুন্দরবনেরই অংশীভূত ছিল।

১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির এক অধিবেশনে রেনী পুত্র (H.J. Rany’’র মধ্য পুত্র) সুন্দরবন ও প্রতাপাদিত্য সম্পর্কে এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। সভাপতি সবার মতামত জানতে চাইলে জনৈক মি: রেভারেন্ড লং (Rev. J. Long) বলেছিলেন যে, ১৮৪৮ সলে প্যারিস শহরে রাজকীয় অনুসন্ধান পরিষদের এক প্রধান পণ্ডিত তাঁকে ভারতবর্ষের একটি মানচিত্র দেখিয়েছিলেন। ওটি জনৈক পর্তুগীজ পর্যটকের আঁকা ছিল এবং তা প্রায় তখন থেকে ২০০ বছর আগের আঁকা। অর্থাৎ ওটি ছিল মোঘল রাজত্বের মধ্যযুগের। ঐ মানচিত্রে সুন্দরবনকে উর্বর দেশ দেখানো হয়েছে এবং সেখানে ৫টি নগরের উল্লেখ রয়েছে। ডি. ব্যারোস প্রণীত মানচিত্রেও এরূপ দেখানো হয়েছে এবং ভ্যাসডেন ব্রুকও তা সমর্থন করেছেন। এসব মানচিত্র থেকে জানা যায় যে, সুন্দরবনের সমুদ্র উপকূলে প্যাকাকুলি, কুইপিটাভাজ, নলদী, ডাপারা এবং টিপরিয়া নামে পাঁচটি বাণিজ্য বন্দর ছিল। এ থেকে সহজেই অনুমেয় যে, ঐকালে সুন্দরবন সংলগ্ন অনেক বন্দর ছিল কিন্তু পর্তুগীজদের সাথে যোগাযোগ এবং ব্যবসায়-বাণিজ্য ছিল ঐ পাঁচটি নগরীর।

ডি. ব্যারোস প্রণীত মানচিত্রেও এরূপ দেখানো হয়েছে এবং ভ্যাসডেন ব্রুকও তা সমর্থন করেছেন। এসব মানচিত্র থেকে জানা যায় যে, সুন্দরবনের সমুদ্র উপকূলে প্যাকাকুলি, কুইপিটাভাজ, নলদী, ডাপারা এবং টিপরিয়া নামে পাঁচটি বাণিজ্য বন্দর ছিল। এ থেকে সহজেই অনুমেয় যে, ঐকালে সুন্দরবন সংলগ্ন অনেক বন্দর ছিল কিন্তু পর্তুগীজদের সাথে যোগাযোগ এবং ব্যবসায়-বাণিজ্য ছিল ঐ পাঁচটি নগরীর।

প্রাচীন কালে সুন্দরবন সংলগ্ন বন্দরগুলি ছিল বড়ই মনোরম। অসংখ্য নদীর মোহনা, সাগরকুলে বিস্তীর্ণ বালুকাবেলা, তদুপরি গভীর অরণ্য সবকিছু মিলিয়ে এই স্থানগুলো ছিল অতীব মনোরম। এখানে অবস্থান করলে মনে হবে একদিকে রাঢ়ভূমি ও কলিঙ্গ আর অন্যদিকে চট্টগ্রাম ও আরাকান ভূমি সবাইকে আকর্ষণ করছে এই সুন্দরবন সংলগ্ন বাণিজ্য নগরীগুলো। আর ওই সকল জনপদের প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সম্ভার আমদানী-রফতানীর মাধ্যমে ওখানকার মানুষের অভাব মোচন করত। বিশেষতঃ যখন পশুর ও বলেশ্বরে পার্বত্য স্রোতের প্রাবল্য দেখা দিত তখন এসকল স্থানের গুরুত্ব আরও বেড়ে যেত। ইতিহাসখ্যাত চাঁদ সওদাগরের বাণিজ্য তরীগুলোও এসব এলাকায় গমনাগমন করত বলে অনুমান হয়।

বৃহত্তর খুলনা জেলার প্রায় সবকটি নদী এঁকে-বেকে, ঘুরে-ফিরে শেষ পর্যন্ত সুন্দরবনের মধ্যে প্রবেশ করেছে। খুলনা জেলার নদ-নদীগুলোর বিবরণ এখানে প্রয়োজনীয়। খুলনার অসংখ্য নদী-নালা, অগণিত খাল-বিল জালের মতো ছড়িয়ে-ছিটিয়ে-বিছিয়ে আছে এ জেলার স্থলভাগ জুড়ে। বিদগ্ধ লেখকেরা একে মানবদেহের অন্তর্বাহী ধমনী ও শিরার সাথে তুলনা করেছেন। খুলনা জেলার এককালীন সেটেলমেন্ট অফিসার মি: এল. আর ফোকাস (FAWCUS) এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন নিম্নলিখিতভাবে:

‘

এই জেলার বহু নদী আগের মতো তীব্রগতি স্রোতস্বিনী বা সুগভীর নাই বটে তবে এখনো বর্ষাকালে যে কটি নদী আছে তার সবকটিই প্রবল স্রোত বহন করে সুন্দরবনের মধ্যে প্রবেশ করে। আমরা আগেই বলেছি যে এই জেলার প্রায় সকল নদ-নদীই সুন্দরবনের মধ্যে প্রবেশ করেছে। যে যাই হোক, এ ব্যাপারে প্রাসঙ্গিক আলোচনা এই যে, এখানকার কৃষি সমাজ, নগরসভ্যতা, সংস্কৃতি ও কৃষ্টি প্রভৃতি গঠনে সর্বোপরি সুন্দরবনের সজীবতা, স্থায়ীত্ব এবং বিকাশের প্রয়োজনে নদ-নদীগুলোর গুরুত্ব অপরিসীম। এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ড. নীহাররঞ্জন রায় তাঁর বাঙ্গালির ইতিহাস: আদিপর্ব গ্রন্থে নদ-নদীর গুরুত্ব প্রসঙ্গে এভাবে উল্লেখ করেছেন,

‘বাঙালার ইতিহাস রচনা করিয়াছে বাঙালার ছোট-বড় অসংখ্য নদনদী। এই নদনদীগুলিই বাঙালার প্রাণ; ইহারাই বাঙালাকে গড়িয়াছে, বাঙালার আকৃতি প্রকৃতি নির্ণয় করিয়াছে যুগে যুগে, এখনও করিতেছে। এই নদনদীগুলিই আশীর্বাদ; এবং প্রকৃতির তাড়নায়, মানুষের অবহেলায় কখনও কখনও যেটি হয় বাঙালার অভিশাপও। এসব নদনদী উচ্চতর ভূমি হইতে প্রচুর পলি বহন করিয়া আনিয়া বঙ্গের বদ্বীপের নিম্নভূমিগুলিকে গড়িয়াছে, এখনও সমানে গড়িতেছে; সেহেতু বদ্বীপ বঙ্গের ভূমি কোমল, নরম ও কমনীয়; এবং পশ্চিম, উত্তর এবং পূর্ববঙ্গের কিয়দংশ ছাড়া বঙ্গের প্রায় সবটাই ভূতত্ত্বের দিক হইতে নবসৃষ্টভূমি। এই কোমল, নরম ও নমনীয় ভূমি লইয়া বাঙলার নদনদীগুলি ঐতিহাসিককালে কত খেলাই না খেলিয়াছে; উদ্দাম প্রাণলীলায় কতবার যে পুরাতন খাত ছাড়িয়া নূতন খাতে, নূতন খাত ছাড়িয়া আবার নূতনতর খাতে বর্ষা ও বন্যার বিপুল জলধারাকে দুরন্ত অশ্বের মতো মত্ত ঐরাবতের মতো ছড়াইয়া লইয়া গিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। সহসা এই খাদ পরিবর্তনে কত সুরম্য নগর, কত বাজার-বন্দর, কত বৃক্ষশ্যামল গ্রাম, শস্যশ্যামল প্রান্তর, কত মঠ ও মন্দির, মানুষের কত কীর্তি ধ্বংশ করিয়াছে, আবার নতুন করিয়া সৃষ্টি করিয়াছে, কত দেশখন্ডের চেহারা ও সুখ সমৃদ্ধি একেবারে বদলাইয়া দিয়াছে তাহার হিসাবও ইতিহাস সর্বত্র রাখিতে পারে নাই। অনেক নতুন পথ মরিয়া গিয়াছে, প্রশস্ত খরতোয়া নদী সংকীর্ণ ক্ষীণস্রোতা হইয়া পড়িয়াছে; অনেক নদী নতুন খাতে নতুনতর আকৃতি-প্রকৃতি লইয়া প্রবাহিত হইতেছে। কোন কোন ক্ষেত্রে পুরাতন নামও হারাইয়া গিয়াছে, নদীও হারাইয়া গিয়াছে; নতুন নদীর নতুন নামের সৃষ্টি হইয়াছে! এসব নদনদীর ইতিহাসই বাঙালার ইতিহাস। ইহাদেরই তীরে তীরে মানুষ-সৃষ্ট সভ্যতার জয়যাত্রা; মানুষের বসতি, কৃষি পত্তন, গ্রাম, বন্দর, বাজার, নগর, বন্দর, সম্পদ, সমৃদ্ধি, শিল্প-সাহিত্য, ধর্মকর্ম সবকিছুরই বিকাশ। বাঙলার শস্যসম্পদ একান্তই এই নদীগুলির দান।’

আমরা তাই বলি, সুন্দরবনের জন্ম, বিকাশ ও বৃদ্ধির পিছনে বৃহত্তর খুলনা জেলার নদীগুলির অনবদ্য অবদান রয়েছে। খুলনার হাজারো জনপদ বিধৌত সুমিষ্ট জলরাশি বয়ে এনে সেগুলো সুন্দরবনের জীবন-রস সরবরাহ করেছে।