উপকূলের মানুষের কান্নার শেষ কোথায়?

- প্রকাশিত: মঙ্গলবার, ১৬ ডিসেম্বর, ২০২৫

- ১০২ বার পড়া হয়েছে

সাতক্ষীরা প্রতিনিধি : গত ২৬ মে রিমাল নামের ঘূর্ণিঝড় বাংলাদেশের উপকূলে আঘাত হানে। এতে বিভিন্ন স্থানে প্রাণহানি ও ঘরবাড়ি বিধ্বস্ত হয়। খুলনা বিভাগের ১৪০টি এবং বরিশাল বিভাগের ১২০টি স্থানে মোট ৪১ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের উপকূল রক্ষা বাঁধ ধসে পড়ে। জলোচ্ছ্বাসের পানির সঙ্গে বৃষ্টির পানি যোগ হয়ে জনপদ সয়লাব হয় এবং বিপুল পরিমাণ জমির ফসল বিনষ্ট হয়। বাঁধ নির্মাণে বছরের পর বছর বিপুল অর্থ খরচের পরও কেন এমন ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে,

উপকূলের জনগণকে আবহমানকাল ধরে ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস মোকাবিলা করে বসবাস করতে হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে। কিছু ক্ষেত্রে পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। যেমন ঘূর্ণিঝড়ের বিপদ সম্পর্কে সতর্কীকরণের সমস্যা কমেছে। ‘মুজিব কেল্লা’ নির্মাণের ফলে আশ্রয় নেওয়ার জায়গা বেড়েছে। কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে পরিস্থিতির অবনতি ঘটেছে। বিশেষত, জলোচ্ছ্বাস ও ভারী বৃষ্টির পানি সহজে সরে না। এ কারণে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয় এবং অনেক সময় এক ঘূর্ণিঝড়ের জলাবদ্ধতা না কাটতেই আরেক ঘূর্ণিঝড় এসে পড়ে।

কেন উপকূলের এ অবস্থা হলো এবং ভবিষ্যতে কী করা প্রয়োজন, তা বুঝতে হলে বাংলাদেশের পানি উন্নয়নের ইতিহাসের দিকে একটু তাকানো প্রয়োজন। পঞ্চাশের দশকেই খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে বেশ কয়েকটি পানি উন্নয়ন প্রকল্প গৃহীত হয়। তার মধ্যে অন্যতম ছিল উপকূলীয় বাঁধ প্রকল্প, যার অধীনে কয়েক দশকে ৫ হাজার ৬৬৫ কিলোমিটার বাঁধ নির্মাণ করে পুরো উপকূলকে ১৩৯টি পোল্ডারে বিভক্ত করা হয়।

উদ্দেশ্য ছিল জোয়ারের লবণাক্ত পানি উপকূলের জমিতে বিস্তৃত হতে না দেওয়া এবং এর ফলে পোল্ডারগুলোতে আরও বেশি ধান উৎপাদন করা। প্রথম দিকে ধান উৎপাদন ঠিকই বাড়ে। কিন্তু সময় গেলে পোল্ডারের বিভিন্ন কুফল দেখা দিতে থাকে।

পোল্ডারের ধারণাটি আসে নেদারল্যান্ডস থেকে। বাংলাদেশের মতো নেদারল্যান্ডসও একটি বদ্বীপদেশ। তাই সে দেশের অভিজ্ঞতা বাংলাদেশের জন্য খুবই প্রাসঙ্গিক বলে মনে করা হয়েছিল।

সে কারণে বিশ্বব্যাংক এবং এফএও বাংলাদেশের উপকূলের উন্নয়নের পন্থা নির্ণয়ে ওলন্দাজ বিশেষজ্ঞদের শরণাপন্ন হয় এবং বহুলাংশে তাঁদের প্রভাবে বাংলাদেশের উপকূলের ওপর নেদারল্যান্ডসের মতো পোল্ডার কর্মসূচি চাপিয়ে দেওয়া হয়। এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে বিদেশি পরামর্শক ও ঋণদাতা সংস্থাগুলো নেদারল্যান্ডসের সঙ্গে বাংলাদেশের পরিস্থিতির মৌলিক পার্থক্যগুলো অনুধাবন করেনি।

প্রথমত, নেদারল্যান্ডসের মতো পোল্ডার বানিয়ে সমুদ্রগর্ভ থেকে জমি উদ্ধারের কোনো প্রয়োজনীয়তা বাংলাদেশের ছিল না এবং আজও নেই। বরং এখনো প্রতিবছর প্রায় ১৯ বর্গকিলোমিটার ভূমি বঙ্গোপসাগর থেকে উত্থিত হয়ে বাংলাদেশের সঙ্গে যোগ হচ্ছে।

দ্বিতীয়ত, যেখানে বাংলাদেশের নদ-নদীর বার্ষিক প্রবাহের পরিমাণ পায় ১ হাজার ১০০ বর্গকিলোমিটার, সেখানে নেদারল্যান্ডসের জন্য তা মাত্র প্রায় ৯৩ বর্গকিলোমিটার।

তৃতীয়ত, যেখানে বাংলাদেশের নদ-নদী বাহিত পলিবালির পরিমাণ এখনো প্রায় ১১৫ কোটি টন, সেখানে নেদারল্যান্ডসের জন্য তা মাত্র প্রায় ৩৪ লাখ টন।

চতুর্থত, বাংলাদেশে নদীপ্রবাহের ঋতুভেদ চরম; বছরের মোট প্রবাহের প্রায় ৮০ শতাংশ বর্ষাকালের মাত্র চার মাসে কেন্দ্রীভূত থাকে। পক্ষান্তরে, নেদারল্যান্ডসে কার্যত কোনো ঋতুভেদ নেই।

উভয় দেশই বদ্বীপে অবস্থিত হলেও নেদারল্যান্ডস ও বাংলাদেশের নদ-নদী এবং উপকূল পরিস্থিতি ভিন্ন, সমস্যাও ভিন্ন। ঋতুভেদ না থাকায় নেদারল্যান্ডসে কার্যত নদীপ্রবাহজনিত বন্যার সমস্যা নেই।

বিপরীতে বাংলাদেশের জন্য বন্যা প্রশমনই বড় চ্যালেঞ্জ। নদীতে পলি না থাকায় নেদারল্যান্ডসের জন্য পলি ব্যবস্থাপনার কোনো সমস্যা নেই। সে কারণে নেদারল্যান্ডস শুধু দুটি খোলা রেখে বাকি সব নদীমুখ বন্ধ করে দিতে পেরেছে। বাংলাদেশের জন্য এ ধরনের পদক্ষেপের কথা ভাবাই যায় না, কেননা দ্রুতই পলিবালি সব নদী ভরাট করে দেবে।

বাংলাদেশের জনগণ এ দেশের বিশেষ অবস্থার উপযোগী সমাধান ঠিকই উদ্ভাবন করেছিলেন এবং সেটা ছিল অষ্টমাসি বাঁধ। উপকূলে এসব বাঁধ নির্মিত হতো শুষ্ক আট মাসের জন্য, যাতে জোয়ারের নোনাজল ভেতরে প্রবেশ করতে না পারে। বর্ষার শুরুতে এসব বাঁধ অপসারণ করা হতো। তখন নদীর পানি জোয়ারের পানিকে ঠেকিয়ে দিয়ে উপকূলের ভেতরে প্রবেশ করত। তার সঙ্গে প্রবেশ করত পলিমাটি। এই পলিমাটির পতনের ফলে উপকূলের প্লাবনভূমির উচ্চতা ক্রমে বৃদ্ধি পেত।

কিন্তু ওলন্দাজ ও অন্যান্য বিদেশি পরামর্শক ও ঋণদাতা সংস্থাগুলো বাংলাদেশের এই বিশেষ পরিস্থিতি এবং তার জন্য উপযোগী বিশেষ সমাধানের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি না করে বরং নেদারল্যান্ডসের মতো স্থায়ী বাঁধ ও পোল্ডার নির্মাণে অগ্রসর হন।

পোল্ডারের কারণে উপকূলের জমিতে পলিপতন বন্ধ হয়ে যায়। বাংলাদেশের নদ-নদীবাহিত পলিবালির মূল অংশ মেঘনা মোহনায় পৌঁছালেও বঙ্গোপসাগরের ঘড়ির বিপরীতমুখী প্রবাহের ফলে তার একটি অংশ খুলনা ও বরিশালের উপকূলেও পৌঁছায় এবং জোয়ারের প্রবাহ দ্বারা উপকূলের ভেতরে প্রবেশ করে। কিন্তু বাঁধের কারণে পোল্ডারের ভেতরে এই পলি পৌঁছাতে পারে না।

এই ‘পলিবঞ্চনা’র ফলে পোল্ডারের ভেতরের জমি উচ্চতা বৃদ্ধিও বন্ধ হয়ে যায়। বরং ভূগর্ভস্থ পানির উত্তোলন, জমির অব্যাহত সংহতকরণ, শিকড়সহ গাছপালার উৎপাটন ইত্যাদি কারণে সেখানে জমির উচ্চতার আরও অবনমন ঘটতে থাকে।

দ্বিতীয়ত, প্লাবনভূমিতে বিস্তৃত হতে না পেরে নদীখাতগুলোতে পলিপতন বেড়ে যায়। ফলে নদীখাতগুলো ভরাট হতে থাকে এবং পোল্ডারের ফ্ল্যাপ ও স্লুইসগেটগুলো বন্ধ হয়ে যায়। এভাবেই পোল্ডারগুলোতে জলাবদ্ধতা দেখা দেয়—যশোরের ভবদহ এলাকা যার একটি বড় উদাহরণ।

তৃতীয়ত, প্লাবনভূমিতে বিস্তৃত হতে না পেরে নদীপ্রবাহ নদীখাতগুলোতে সংকুচিত হয়। ফলে নদীর পানিসীমার উচ্চতা আরও বেড়ে যায়। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির সঙ্গে যোগ হয়ে তা বাংলাদেশের উপকূলের জন্য আপেক্ষিক কার্যকর সমুদ্রসীমার উচ্চতা আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে।

পলিবঞ্চনার কারণে পোল্ডারের ভেতরে ভূমির অনপেক্ষ ও আপেক্ষিক অবনমনের বিষয়টি সবচেয়ে পরিষ্কারভাবে দেখা যায় সাতক্ষীরা, খুলনা ও বাগেরহাটের দক্ষিণের শ্যামনগর, দাকোপ, কয়রা, মোংলা ও শরণখোলায় যেগুলোর উত্তরের অংশ পোল্ডারের অধীন কিন্তু দক্ষিণাংশ সুন্দরবনের অন্তর্গত, সুতরাং পোল্ডারের বাইরে। ফলে এসব এলাকায় পলিপতনের প্রভাবসংক্রান্ত একটি ‘প্রাকৃতিক পরীক্ষা’ সংঘটিত হয়েছে।

সম্প্রতি প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে নদী গবেষক আউরবাখ ও তাঁর সহযোগী গবেষকেরা দেখিয়েছেন যে গত ৫০ বছরে পলিবঞ্চনার কারণে পোল্ডারের বাইরের (তথা সুন্দরবনের) তুলনায় পোল্ডারের ভেতরের এলাকার ভূমি উচ্চতা ১ দশমিক ১৫ মিটার (৩.৮ ফুট) কম। অর্থাৎ পোল্ডারগুলো ইতিমধ্যে প্রায় চার ফুট গভীরতাসম্পন্ন কূপে পরিণত হয়েছে এবং এই প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকলে আগামী দিনে এই গভীরতা দিন দিন বাড়বে।

লক্ষণীয়, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশের উপকূলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির হার ৫ মিলিমিটার থেকে ১১ মিলিমিটার বলে অনুমিত হয়। পক্ষান্তরে, বিশেষজ্ঞদের মতে, পলিপতনের ফলে উপকূলের ভূমির উচ্চতা প্রতিবছর ১০ থেকে ২০ মিলিমিটার করে বৃদ্ধি পেতে পারে। সুতরাং জলবায়ু পরিবর্তনের মুখে টিকে থাকতে বাংলাদেশের উপকূলের জন্য পলিপতন একটি বর্ম হিসেবে কাজ করতে পারে। কিন্তু পোল্ডারের কারণে এই বর্ম কাজ করতে পারছে না।

আশা করা গিয়েছিল, নীতিনির্ধারকেরা পোল্ডারের এই বিপজ্জনক প্রতিফল দ্বারা উদ্বিগ্ন হবেন এবং অবিলম্বে পোল্ডারগুলোকে এমনভাবে সংশোধনের উদ্যোগ নেবেন, যাতে এগুলোর ভেতর পলিপতনের প্রক্রিয়া পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে। কিন্তু বাংলাদেশের নীতিনির্ধারকেরা হাঁটছেন উল্টো পথে।

২০১৩ সাল থেকে সরকার মূলত বিশ্বব্যাংকের ঋণের ভিত্তিতে ‘উপকূলীয় বাঁধ উন্নয়ন প্রকল্প’ নামে এক নতুন প্রকল্প শুরু করেছেন, যার উদ্দেশ্য হলো উপকূলীয় বাঁধকে আরও উঁচু ও শক্তিশালী করা, যাতে শুধু জোয়ারের পানি নয়, ঘূর্ণিঝড় সৃষ্ট জলোচ্ছ্বাসের পানিও পোল্ডারের ভেতরে ঢুকতে না পারে।

প্রায় ৪ হাজার ৫০০ কোটি টাকার বাজেটের এই প্রকল্পের প্রথম পর্বের অধীনে ১৭টি পোল্ডারে এই প্রকল্পের বাস্তবায়ন শুরু হয়। এর মধ্যে ১০টির কাজ প্রায় সম্পন্ন এবং বাকি ৭টি এই প্রকল্পের প্রায় ৫০০০ কোটি টাকার বাজেটের দ্বিতীয় পর্বে আরও ১৩টি পোল্ডারের সঙ্গে বাস্তবায়নের জন্য অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

লক্ষণীয়, যেসব পরামর্শক সংস্থার নেতৃত্বে ‘উপকূলীয় বাঁধ উন্নয়ন প্রকল্প’ প্রণীত ও বাস্তবায়িত হচ্ছে, তার নেতৃত্বে রয়েছে এক ওলন্দাজ সংস্থা। অর্থাৎ প্রায় ৭০ বছরের অভিজ্ঞতার পরও বাংলাদেশ ক্ষতিকর ওলন্দাজ প্রভাব থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি।

২০২৩ সালে প্রণীত এই প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্বের ‘বাস্তবায়নযোগ্যতা সমীক্ষা’তেও পোল্ডারগুলোর পলিবঞ্চনা এবং সে কারণে এগুলোর কূপে পরিণত হওয়া এবং ক্রমশ সমুদ্রসীমার নিচে চলে যাওয়ার কোনো উল্লেখ দেখা যায় না।

এই সমীক্ষায় ‘অতীত কর্মসূচি এবং আহরিত শিক্ষণীয়’ শিরোনামের দীর্ঘ পাঁচ পৃষ্ঠার একটি সারণিতে মোট ১৫টি শিরোনামে নানা ধরনের আহরিত শিক্ষার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু মৌলিক যে শিক্ষা, তথা পোল্ডারগুলোর কূপে পরিণত হওয়া, সে বিষয়ে একটি শব্দও তাতে খুঁজে পাওয়া যায় না।

ওলন্দাজদের কাছ থেকে সম্ভবত ভিন্ন কিছু আশা করাও সংগত নয়। কারণ, তাঁরা তো পোল্ডার বলতে সমুদ্রসীমার নিচের এলাকাই বোঝে! উপকূলের জনগণকে কি জেনেশুনে সমুদ্রসীমার নিচে ঠেলে দেওয়া ঠিক হচ্ছে?

যদি তা না হয়, তবে অবিলম্বে নীতির পরিবর্তন প্রয়োজন। যেসব বিদেশি বিশেষজ্ঞ বাংলাদেশের পরিস্থিতির সঙ্গে ভালোভাবে পরিচিত, তাঁরা পোল্ডারের সংকটটি ঠিকই উপলব্ধি করেছেন। যেমন হিউ ব্রেমার, যিনি বাংলাদেশের নদ-নদী নিয়ে একাধিক বই লিখেছেন, তিনিও পোল্ডারের ভেতর পলি ‘ইনজেকশনে’র সুপারিশ করেছেন, যদিও ঠিক কী পদ্ধতিতে এই ইনজেকশন করা হবে, তা স্পষ্ট করেননি।

পলিপতনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা দুভাবে হতে পারে। একটি হলো উপকূলীয় বাঁধগুলোকে এমনভাবে সংশোধন করা, যাতে পোল্ডারের ভেতরে পলিপতনের সুযোগ থাকে। সে জন্য এমন স্লুইসগেট থাকতে হবে, যেগুলো বর্ষার চার মাস খোলা থাকবে, যাতে পলিমিশ্রত পানি ভেতরে ঢুকতে পারে এবং বাকি সময় বন্ধ থাকবে।

তত্ত্বগতভাবে এই সমাধান যতটা আকর্ষণীয়, বাস্তবে তা ততটা কার্যকর নয়। অতীত অভিজ্ঞতাই তার প্রমাণ। দেখা যাবে, শিগগিরই এসব স্লুইসগেট অকেজো হয়ে গেছে এবং এ কারণে কূপের মুখ বন্ধ হয়ে গেছে।

দ্বিতীয় উপায় হলো অষ্টমাসি বাঁধের ব্যবহারসম্পন্ন উন্মুক্ত পন্থায় প্রত্যাবর্তন। এই প্রস্তাবের পক্ষে রবীন্দ্রনাথের ‘জুতা-আবিষ্কার’ কবিতার কথা স্মরণ করা যেতে পারে। ধুলো থেকে পা রক্ষার জন্য গোটা পৃথিবীকে চামড়া দিয়ে ঢাকার প্রয়োজন নেই। শুধু নিজের পা দুটো জুতা দিয়ে ঢাকাই যথেষ্ট। তেমনি জলোচ্ছ্বাসের হাত থেকে বাঁচার জন্য সমগ্র উপকূলকে বাঁধ দিয়ে ঘেরার চেষ্টা না করে সেখানকার জনগণের ভিটি উঁচু করা; ঘরবাড়ি পাকা করা; নলকূপের মাধ্যমে সুপেয় পানি নিশ্চিত করা; উঁচু করে টয়লেট নির্মাণ এবং প্লাবনের পরিস্থিতিতে যোগাযোগের জন্য একটি (ইঞ্জিনচালিত) নৌকা তৈরি রাখাই অপেক্ষাকৃত কার্যকর কৌশল হবে।

এতে একদিকে পলিভরণ নিশ্চিত হবে, অন্যদিকে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হবে না। কৃষি ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে এরূপ উন্মুক্ত পরিস্থিতির সঙ্গে অভিযোজিত করে নিতে হবে। উপকূলীয় বাঁধ উন্নয়ন প্রকল্পের প্রথম পর্বে প্রতিটি পোল্ডারের জন্য গড়ে ৪৫০ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে। এর সামান্য অংশ দিয়েই উপর্যুক্ত অভিযোজনমূলক কাজগুলো সমাধা করা সম্ভব।

আউরবাখ ও তাঁর সহযোগীদের গবেষণা আরও দেখায়, উন্মুক্ত পরিস্থিতিতে পলিভরণের মাধ্যমে ভূমির উচ্চতা দ্রুত বৃদ্ধি পেতে পারে। তাঁরা দেখতে পান, খুলনার দক্ষিণে অবস্থিত ৩২ নম্বর পোল্ডারের বাঁধ ২০০৯ সালে আইলা ঘূর্ণিঝড়ের সময় বিধ্বস্ত হয় এবং উপযোগী মেরামতের অভাবে ২০১১ সাল পর্যন্ত প্রায় দুই বছর খোলা থাকে। এই দুই বছরের মধ্যেই এই পোল্ডারের ভেতরে গড়ে প্রায় ৩৭ মিলিমিটার এবং কোথাও কোথাও ৬০ থেকে ৭০ মিলিমিটার উচ্চতাসম্পন্ন পলিপতন ঘটে। এই অভিজ্ঞতা দেখায়, উন্মুক্ত পরিস্থিতিতে উপকূলের ভূমি দ্রুত তার হারানো উচ্চতা ফিরে পেতে পারে।

সুতরাং যেটা প্রয়োজন, তা হলো উপকূলের জন্য উন্মুক্ত পরিস্থিতি নিশ্চিত করা এবং সেই পরিস্থিতির সঙ্গে বসবাস এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে অভিযোজিত করা। বর্তমানের পোল্ডারকৃত পরিস্থিতি থেকে এরূপ উন্মুক্ত পরিস্থিতিতে উত্তরণ স্বল্প মেয়াদে চ্যালেঞ্জসম্পন্ন হবে সন্দেহ নেই। কিন্তু দীর্ঘ মেয়াদে তা উপকূলবাসীকে ক্রমবর্ধমান গভীরতাসম্পন্ন কূপে আবদ্ধ হয়ে সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত হওয়া থেকে রক্ষা করবে। কয়রা, দাকোপ, মোংলা প্রভৃতি এলাকায় গেলে চোখেই দেখা যায় যে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় দ্রুত শেষ হয়ে যাচ্ছে!

দেশের সর্ব দক্ষিনে অবস্থিত অতি সম্ভনাময় তিন উপকূলীয় জেলা সাতক্ষীরা, খুলনা ও বাগেরহাট। বঙ্গোপসাগর এবং সুন্দরনের কোল ঘেঁষে অবস্থিত এই তিন জেলার মুষ্টিমেয় মানুষের জীবিকার প্রধান উৎস সুন্দরবন কেন্দ্রিক এবং সেই সাথে লোনা পানিতে মৎস্য চাষ করে বা নদীতে মাছ ধরে তাদের অধিকাংশের দিন চলে। বঙ্গোপসাগরের উপকূলবর্তী হওয়ায় এখানকার জনগণ বাধ্য হয়ে এ ধরনের পেশাকে বেছে নিয়েছে।

অনেকের কৃষি চাষাবাদ যোগ্য জমি থাকার সত্ত্বেও বছরের অধিকাংশ সময়ে মাটি লবনাক্ত থাকায় সেখানে ফসল ফলানো দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। তাই অনেকেই বেছে নেয় লবনাক্ত সহনশীল অভিযোজন ক্ষমতা সম্পন্ন ফসল উৎপাদনের পদ্ধতিকে।

দক্ষিণাঞ্চলের উক্ত জেলাগুলোতে বসবাসকৃত মানুষ জীবিকার তাগিদে নিজের জমিতে বা অন্যের থেকে লিজ নেওয়া জমিতে অক্লান্ত পরিশ্রমে উৎপাদন করে বিভিন্ন প্রজাতির চিংড়ী, কাঁকড়া, কুঁচিয়া সহ হরেক প্রজাতির সুস্বাদু মাছ। যেগুলো দেশের বাজারে জনগণের খাদ্যের চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি বিদেশের বাজারেও বেশ কদর রয়েছে। রপ্তানি বাণিজ্যে উজ্জ্বল সম্ভবনাময় এসব মৎস্য সম্পদ বিদেশে রপ্তানি করে প্রতি বছর সরকারী কোষাগারে জমা হয় মোটা অঙ্কের বৈদেশিক মুদ্রা।

যার ভিতর দেশের ‘হোয়াইট গোল্ড’ খ্যাত চিংড়ী সবার আগে প্রাধান্য পায়। রপ্তানি বাণিজ্যে বৈদেশিক মুদ্রার একটা সিংহ ভাগ আসে বাইরের দেশগুলোতে এই চিংড়ী রপ্তানি করে। এছাড়া সম্প্রতি দেশের কাঁকড়া ও কুঁচিয়া বিদেশীদের কাছে অনেক বেশি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। যেগুলো অদূর ভবিষ্যেৎ দেশের রপ্তানি বাণিজ্য খাতে অনেক বড় ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়।

কিন্তু অপ্রিয় হলেও সত্য, দেশের মানুষের মৎস্য চাহিদা মিটিয়ে সরকারী কোষাগারে বৈদেশিক অর্থ যোগানে যে এলাকার মানুষগুলোর ভূমিকা অপরিসীম তাদের জীবনের বেশীরভাগই সময় কাটে গৃহহীন, অনাহারে ও অর্ধাহারে। বানের জলে ভেসে যায় চিংড়ী ঘের, আবাদী জমি, সহ তিল তিল করে গড়ে তোলা সকল ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা। গলা পানিতে নিমজ্জিত হয়ে, দিন রাত একাকার করে, গবাদি পশু, ছাগল, ভেড়া সহ সকল সহায় সম্বল বানের জলে ছেড়ে দিয়ে নিজেরা খুঁজতে থাকে নিরাপদ জীবনের আশ্রয়।

কিন্তু সেই আশ্রয়টুকুও তাদের কাছে অপ্রতুল। এমনকি বছরের প্রায় ছয়মাসের ও বেশি সময় তাদের ঠাই হয় নিজেদের বসত ভিটা ছেড়ে রাস্তার উপরে কোন রকমে টঙ বেঁধে। পরিবারের সবাইকে দিনের পর দিন তারা পার করে না খেয়ে। সমুদ্রের ন্যায় সীমাহীন জলরাশির জোয়ার ভাটায় তাদের সব কিছুকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। যেখানে লজ্জা নিবারণে নিজেদের পরনের কাপড়টুকুকে টিকিয়ে রাখা কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়ায় সেখানে আগুন ধরিয়ে কিছু রান্না করে নিজেদের উদর পূর্ণ করবে সেই ভাবনা যে বড্ড বেমানান।

‘হ্যাঁ’ কথাগুলো একটি বার যেকেউ অন্তর দিয়ে অনুভব করলে গায়ের লোম শিউরে ওঠাটাই স্বাভাবিক। এটাই হচ্ছে দেশীয় অর্থনীতিতে ভূমিকা রাখা দক্ষিনাঞ্চলের মানুষের নিত্তকার জীবনযুদ্ধের চিত্র। উপকূলীয় এলাকায় বাড়ী হওয়ায় খুব ছোট হতেই অনুভব করে এসেছি মানুষের বানের জলে সর্বস্ব বিসর্জন দেওয়া সেসব সংগ্রামী জীবনগাঁথা মানুষের দুর্বিষহ জীবন। ধনী-গরীব, নিন্মবিত্ত-মধ্যবিত্ত, ছোট-বড় সকলের হাহাকারে আকাশ বাতাস কম্পিত হতে শুনেছি। অনেকটা খাপ খাইয়ে নিয়েছি আর নিজেদের মনকে বুঝিয়েছি, হয়ত উপকূলীয় আমাদের মত দিশেহারা এসব মানুষের জন্মই হয়েছে প্রকৃতির সাথে যুদ্ধ করে বেঁচে থাকার জন্য।

যদিও আমার মত অনেকেই সেই ধারণা মাথায় নিয়েই চলে। একটু বৈরি আবহাওয়াতে উপকূলের মানুষ প্রহর গুনতে থাকে গৃহ হারানোর ভয়ে, বসত ভিটা হারানোর ভয়ে। তিল তিল করে নিজেদের হাতে গড়ে তোলা সংসারের প্রতিটি প্রিয় জিনিস হারানোর ভয়ে। সন্তান-সন্তুতি, প্রিয়জন হারানোর ভয়ে। সংসারের খরচে সামান্য সহায়তার জন্য বহু আদরে গবাদি পশু সহ গৃহপালিত অন্যান্য প্রাণীর হারানোর ভয়ে। দুর্যোগকালীন সময়ে যেখানে নিজেদের জীবনকে টিকিয়ে রাখা দুস্কর সেখানে ওসবের আশা করা যে একেবারে ভিত্তিহিন সেগুলো তারা মনকে বুঝিয়েই চলে। তাইতো গলা পানিতে নেমে, নিজেদের আদরের ধনকে বুকে সজোরে আটকে রেখে পাড়ি দেয় নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে।

কিন্তু সেই আশ্রয়টুকুও তাদের কাছে অপ্রতুল। এমনকি বছরের প্রায় ছয়মাসের ও বেশি সময় তাদের ঠাই হয় নিজেদের বসত ভিটা ছেড়ে রাস্তার উপরে কোন রকমে টঙ বেঁধে। পরিবারের সবাইকে দিনের পর দিন তারা পার করে না খেয়ে। সমুদ্রের ন্যায় সীমাহীন জলরাশির জোয়ার ভাটায় তাদের সব কিছুকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। যেখানে লজ্জা নিবারণে নিজেদের পরনের কাপড়টুকুকে টিকিয়ে রাখা কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়ায় সেখানে আগুন ধরিয়ে কিছু রান্না করে নিজেদের উদর পূর্ণ করবে সেই ভাবনা যে বড্ড বেমানান।

‘হ্যাঁ’ কথাগুলো একটি বার যেকেউ অন্তর দিয়ে অনুভব করলে গায়ের লোম শিউরে ওঠাটাই স্বাভাবিক। এটাই হচ্ছে দেশীয় অর্থনীতিতে ভূমিকা রাখা দক্ষিনাঞ্চলের মানুষের নিত্তকার জীবনযুদ্ধের চিত্র। উপকূলীয় এলাকায় বাড়ী হওয়ায় খুব ছোট হতেই অনুভব করে এসেছি মানুষের বানের জলে সর্বস্ব বিসর্জন দেওয়া সেসব সংগ্রামী জীবনগাঁথা মানুষের দুর্বিষহ জীবন। ধনী-গরীব, নিন্মবিত্ত-মধ্যবিত্ত, ছোট-বড় সকলের হাহাকারে আকাশ বাতাস কম্পিত হতে শুনেছি। অনেকটা খাপ খাইয়ে নিয়েছি আর নিজেদের মনকে বুঝিয়েছি, হয়ত উপকূলীয় আমাদের মত দিশেহারা এসব মানুষের জন্মই হয়েছে প্রকৃতির সাথে যুদ্ধ করে বেঁচে থাকার জন্য।

যদিও আমার মত অনেকেই সেই ধারণা মাথায় নিয়েই চলে। একটু বৈরি আবহাওয়াতে উপকূলের মানুষ প্রহর গুনতে থাকে গৃহ হারানোর ভয়ে, বসত ভিটা হারানোর ভয়ে। তিল তিল করে নিজেদের হাতে গড়ে তোলা সংসারের প্রতিটি প্রিয় জিনিস হারানোর ভয়ে। সন্তান-সন্তুতি, প্রিয়জন হারানোর ভয়ে। সংসারের খরচে সামান্য সহায়তার জন্য বহু আদরে গবাদি পশু সহ গৃহপালিত অন্যান্য প্রাণীর হারানোর ভয়ে। দুর্যোগকালীন সময়ে যেখানে নিজেদের জীবনকে টিকিয়ে রাখা দুস্কর সেখানে ওসবের আশা করা যে একেবারে ভিত্তিহিন সেগুলো তারা মনকে বুঝিয়েই চলে। তাইতো গলা পানিতে নেমে, নিজেদের আদরের ধনকে বুকে সজোরে আটকে রেখে পাড়ি দেয় নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে।

কিন্তু তাদের সেই নিরাপদ আশ্রয়টুকুও জুটবে কিনা সেটা নিয়েও থাকে সংশয়। কেননা, দুর্যোগ প্রবন এলাকার মানুষদের নিরাপদ আশ্রয়ের উদ্দেশ্যে বানানো সাইক্লোন সেন্টার গুলোও প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। বহুকষ্টে সেখানে আশ্রয় পাওয়ারা গাদাগাদি করে গবাদি পশু মানুষ একসাথে কোন রকমে দিনাতিপাত করে। আর এভাবে গাদাগাদি করে থাকতে থাকতে শুরু হয় ডায়েরিয়া, কলেরা, আমাশয়, সর্দি, কাশি, জ্বর সহ নানান ধরনের রোগ।

যেখানে নেই সুপেয় পানীয় জলের ব্যবস্থা। নেই শুকনো কাপড়ের ব্যবস্থা। নেই প্রয়োজনীয় সংখ্যক শৌচাগারের ব্যবস্থা। সাথে যুক্ত হয় নিত্যদিনের খাবারের সংকট। যদিও জীবন যেখানে বিপন্ন সেখানে তাদের সুযোগ সুবিধার আশা অনেকটা যুক্তিহীন। তারপরেও এসব মানবেতর জীবনযাপনের চিত্র স্বচক্ষে দেখলে যেকোন বিবেকবান ব্যক্তির মনে হয় এ যেন এক নতুন মহামারী। নিজেদের বসত বাড়ী, ভিটে মাটি, সহায় সম্বল, আপনজন জলাঞ্জলি দিয়ে সবাই বাধ্য হয়ে অস্তিত্ব টেকানোর সংগ্রামে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। শুরু হয় টিকে থাকার সংগ্রাম।

জীবনকে বাঁচিয়ে রাখার সংগ্রাম। এই সংগ্রামে অনেকেই হেরে যায় আবার অনেকেই জিতে যায়। এই টিকে থাকার সংগ্রামে যারা হেরে যায় তারা হয়ত হেরে গিয়েই বেঁচে গেছে এমনটাই মনে হয়। আর জিতে যাওয়া মানুষ গুলো আবারো প্রহর গুনতে থাকে পরবর্তী সংগ্রামের। কেননা, ক্ষত শুকানোর আগেই প্রকৃতি আবারো তার প্রলয়ংকারী সাজে আবির্ভূত হয়ে ধেয়ে আসে সবকিছু লণ্ডভণ্ড করে দিতে। বিগত বছরগুলোতে ঘটে যাওয়া সিডর, আইলা, বুলবুল, নার্গিস, ফনি, আম্ফান তারই উপযুক্ত স্বাক্ষর বহন করে।

প্রতি বছরেই একাধিক প্রাকৃতিক দুর্যোগ উপকূলীয় মানুষের দুর্দশা এত গুনে বাড়িয়ে দেয় সেটা দুর্যোগ পরবর্তী ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার বিভিন্ন সংবাদে আমরা দেখতে পাই। দুর্যোগ ঘটে যাওয়ার কিছুদিন পর্যন্ত চলে এই মহড়া যেটা সপ্তাহ পেরোতেই থেমে যায়। আর মিডিয়া সংবাদ প্রচার বন্ধ করা মানেই এসব মানুষের দুর্দশা আবারো আগের মতই সুপ্ত থেকে যাওয়া। কিন্তু প্রকৃত বাস্তবতা কতটা দুর্বিষহ সেটা যারা স্বচক্ষে পর্যবেক্ষণ করেছেন তারা জানেন।

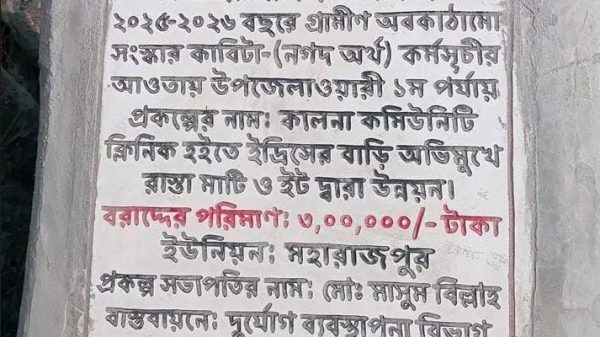

অন্যদিকে দুর্যোগ পরবর্তী সরকারের ত্রান তহবিল থেকে বরাদ্দকৃত অর্থের খুবই সামান্য পরিমান পৌঁছায় এসব দুর্দশাগ্রস্তদের কাছে। যে সাহায্য ও সহযোগিতা প্রয়োজনের তুলনায় বেশ অপ্রতুল। আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে সরকার থেকে জনপ্রতি বরাদ্দের অর্থ বিভিন্ন জনের হাত বদলে ভুক্তভোগীদের কাছে পৌঁছাতে পৌঁছাতে তার পরিমান লোপ পেতে থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে এই লোপ পাওয়ার পরিমান পুরোপুরি শূন্যের কোটায় ও পৌঁছায়। এ বিষয়গুলো আমাদের সবারই ভালো জানা।

কেননা, যাদের মাধ্যমে বরাদ্দ ভুক্তভোগীদের কাছে পৌঁছায় তাদের প্রায় সবার কাছেই এটি একটি অতি লাভজনক এবং পুঁজিহীন সফল ব্যবসা। তাই সকলেই এই ব্যবসায় মেতে ওঠে। রক্ষকই ভক্ষকের ভূমিকা পালন করে। কোন রকম বিনিয়োগ ছাড়া গরীব মেহনতি জনগণের মাথা বিক্রি করে সরকারী বরাদ্দের অর্থ দিয়েই জনপ্রতিনিধি সহ অনেকের সম্পদের পাল্লা ভারী করার রেকর্ড আমরা অনেক ক্ষেত্রেই অহরহ দেখতে পাই।

আর সেই সাথে ভারী হয় তাৎক্ষণিক ভাবে জনদরদী বনে যাওয়া ব্যক্তিবর্গের ফটোসেশনের পাল্লা। ফোটোসেশনের মাধ্যমে এসব জনদরদীদের অনেকেই জাহির করতে চান তার নিজের বাবার টাকার সম্পদ বিক্রি করে বানভাসি মানুষের সাহায্য করছেন। ফটোসেশনের আগে এসব জনদরদীদের ভেবে দেখা উচিৎ নিজে ব্যক্তিগত ভাবে কি দিয়েছেন। তা না হলে সরকারী বরাদ্দের অর্থ দিয়ে বানভাসি মানুষের সাহায্য করে সেটা গণমাধ্যম বা সামাজিক মাধ্যমে সেই ছবি ভাইরাল করা আপনাদের ছোট মন মানসিকতা প্রকাশ করা ছাড়া আর কিছুই নয়।

কেননা এটা জনগণের ট্যাক্সের টাকায় জনগনেরই প্রাপ্য সম্পদ। আপনাদের দায়িত্ব ভালোভাবে সেগুলো ভুক্তভোগী জনগণকে বুঝিয়ে দেওয়া। তাই এগুলো প্রদানের সময়, ফটোসেশন করে নিজের ক্রেডিট নেওয়ার যেমন কোন কৃতিত্ব আপনাদের নেই সেই সাথে ওখান থেকে একটা অর্থ ও আপনার ব্যক্তিগত কাজে লাগানোর অধিকার ও আপনাদের নেই। এগুলো করলে জনসমক্ষে আপনাদের হীনমন্যতা, নীচ মন মানসিকতার পরিচয় বহন করা ব্যতীত আর কিছুই প্রকাশ করে না।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ একটি নৈমিত্তিক ঘটনা এবং মাঝেমধ্যে প্রকৃতিতে সেটার উপস্থিতি স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু দুর্যোগকে মোকাবেলা করার মত যথাযথ পদক্ষেপ না নিলে দেশের একটা বড় অংশের মানুষ, তাদের বসত ভিটা, তাদের সংস্কৃতি আস্তে আস্তে বিলীনের পথে যাচ্ছে সেটার ইঙ্গিত আমরা ইতোমধ্যে বহুবার পেয়েছি। নদীমাতৃক দেশে সাগরের সাথে সংযুক্ত নদী সমূহতে খরাস্রোত থাকবে সেটাও স্বাভাবিক। কংক্রিটের টেঁকসই বাঁধ ছাড়া এসব খরাস্রোত নদীকে কোনভাবেই সামাল দেওয়া সম্ভব নয়। যেখানে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা দরকার। দরকার টেঁকসই বেড়িবাঁধের। বার বার অর্থ বরাদ্দের চেয়ে একেবারে মোটা অঙ্কের বাজেট দিয়ে সরকারের কোন বিশ্বস্ত এবং নির্ভরযোগ্য বিশেষ বাহিনী দিয়ে এই টেঁকসই বাঁধের দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে। যাতে করে জনগণের টাকা জনগণের কল্যাণে সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত হবে।

কেননা, দুর্যোগ পরবর্তী এসব বাঁধ মেরামতের জন্য সরকার প্রতিবছর মোটা টাকার বাজেট ঘোষণা করেন। কিন্তু সেই বাজেটের বেশীরভাগ অংশই চলে যায় বিভিন্ন ঠিকাদার বা ওই সংশ্লিষ্ট কাজে জড়িত ব্যক্তিদের পকেটে। আবার যখন প্রাকৃতিক দুর্যোগ আসে তখন দেখা যায় পূর্বের যাবতীয় বরাদ্দ বা সরকারী সাহায্য আবারো জলে ভেসে শেষমেশ জনগণের একই দুর্দশার পুনিরাবৃতি ঘটে। যেটা স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনার ব্যর্থতা বলে মনে হয়। সরকারের উচিৎ বিষয়টিকে অতীব গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে টেঁকসই বেড়িবাঁধের যাবতীয় দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা নিয়ে দুর্যোগ পূর্ববর্তী যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া।

সেইসাথে সুন্দরবনকে আগামী দিনের পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার মেগা প্রকল্পের মত বিষয়টি নিয়েও সরকার ভেবে দেখতে পারেন। পৃথিবীর দীর্ঘ সমুদ্র সৈকত খ্যাত কক্সবাজারের মত প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অপরূপ লীলাভূমি বিশ্বের সর্ববৃহৎ আমাদের এই ম্যানগ্রোভ সুন্দরবন।